Pour la première fois, la Colombie vient d’élire un président de gauche, Gustavo Petro, dépeint comme un radical par ses adversaires. Va-t-on vers une révolution, dans un pays qui n’en a jamais connu ? Il n’y a en effet pas de pays en Amérique latine où la « politique » (au sens de : rapports de force entre groupes ou individus aspirant au pouvoir politique) semble avoir aussi peu d’influence sur l' »économie politique », la politique économique réellement menée, caractérisée en Colombie par une remarquable continuité, résistant aux alternances politiques et même aux guerres civiles. Sa stabilité et sa « prudence » sont presque toujours saluées : il est porté à son crédit le fait que la Colombie a échappé aux crises profondes (défauts sur la dette publique, poussées d’hyperinflation, récessions sévères…[1]) qui ont marqué la plupart des pays de la région. Mais ce conservatisme économique est le pendant d’un conservatisme politique[2] : aucun pays majeur de la région n’a engagé aussi peu de réformes sociales que la Colombie[3]. Ce « double conservatisme » modèle la Colombie actuelle : un pays très inégalitaire où l’oligarchie foncière est encore puissante, et où la violence armée reste un instrument à la fois de revendication sociale et d’expression du pouvoir.

1. Le constat : quelques caractéristiques de la Colombie actuelle

Quelques chiffres : une superficie de 1,1 million de km2 (mais plus de la moitié est très peu peuplée), 52 millions d’habitants (+1,1 % par an), un PIB de 350 milliards d’USD (est. 2022), et un PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat de 18 500 USD.

Un pays morcelé par sa géographie. A l’époque coloniale, malgré quelques ressources exploitables en or, la Nouvelle-Grenade (qui incluait aussi le Venezuela, l’Equateur et Panama) n’était guère plus qu’un espace de transit vers le principal port colonial espagnol, Cartagena de Indias. Transit pénible, avec trois chaînes andines parallèles séparées par les vallées de deux grands fleuves (le Cauca et le Magdalena). Humboldt et d’autres voyageurs ont raconté les difficultés pour traverser les Andes au tout début du XIXème siècle, mais la route qui traverse la cordillère centrale, et principale voie de communication entre Bogotá, Medellín et Cali, était encore il y a quelques mois une simple route à deux voies engorgée de camions porte-conteneurs, avec un col à 3265 mètres d’altitude[4]. Les obstacles (montagnes, fleuves) ont donc morcelé le pays et longtemps rendu les échanges difficiles. Plusieurs pôles géographiques, largement autonomes économiquement et aux structures sociales différentes se sont ainsi constitués : la côte autour de Carthagène puis de Barranquilla, les hautes terres de la cordillère orientale autour de Bogotá, l’Antioquia autour de Medellín, et au sud-ouest le haut-Cauca autour de Popayán puis de Cali.

Un pays peu ouvert sur l’extérieur. Après l’immigration forcée qu’a constitué l’esclavage, la Colombie n’a jamais reçu de flux majeur d’étrangers : une très petite minorité syro-libanaise a longtemps été la seule communauté notable d’origine extérieure. Cela a changé, mais seulement depuis 2019, avec l’arrivée de près de 2 millions de Vénézuéliens ; pour certains, il s’agissait d’un retour à leur pays d’origine, les Colombiens ayant émigré en nombre au Venezuela voisin pendant sa prospérité pétrolière. Même les flux touristiques sont longtemps demeurés modestes, en raison de la réputation d’insécurité du pays. L’économie est elle aussi peu ouverte. Sur la période 2010-2020, les exportations de biens et services n’ont représenté que 16,4 % du PIB, nettement moins que la moyenne de l’Amérique latine (22,3 %), région pourtant peu ouverte. Seuls le Brésil (12,8 %) et l’Argentine (15,1 %) y échangent moins avec l’extérieur. Malgré les efforts d’ouverture, en particulier depuis 1990, ce ratio évolue peu, et sa modeste progression récente n’est due qu’à la hausse du volume et surtout des prix des exportations pétrolières et charbonnières, qui ont représenté en 2021 46 % des exportations de biens.

Un pays encore victime de la violence, même si celle-ci s’est atténuée. Le taux d’homicides estimé pour 1950, en pleine guerre civile, était de 450 pour 100 000 habitants, un niveau rarement atteint où que ce soit. Dans les années 90, il était encore de 70/100 000, et fluctue depuis 2015 autour de 25/100 000. Les progrès sont donc nets, surtout depuis l’intensification de la lutte contre les guérillas et les accords de paix avec les paramilitaires conclus par le président Uribe à partir de 2003, mais ce taux ne baisse plus et reste au-dessus de la moyenne régionale[5]. En particulier, l’accord de paix avec la guérilla des FARC signé par le président Santos en 2016 ne semble pas avoir eu d’effet notable. Cette violence a des causes multiples : la délinquance urbaine reste élevée, mais surtout, la persistance de dissidences des FARC et de groupes de narcotrafiquants l’entretient dans les campagnes, où les combattants démobilisés des FARC et les leaders ruraux sont parmi les groupes les plus visés. La violence est aussi le fait de l’Etat : quand l’armée enlève et exécute des jeunes des quartiers pauvres après les avoir habillés de vagues uniformes kaki pour les faire passer pour des guerrilleros tués au combat (les « faux-positifs » d’Uribe), ou quand la répression des manifestations de 2021 fait plusieurs dizaines de victimes (67 selon Human Rights Watch).

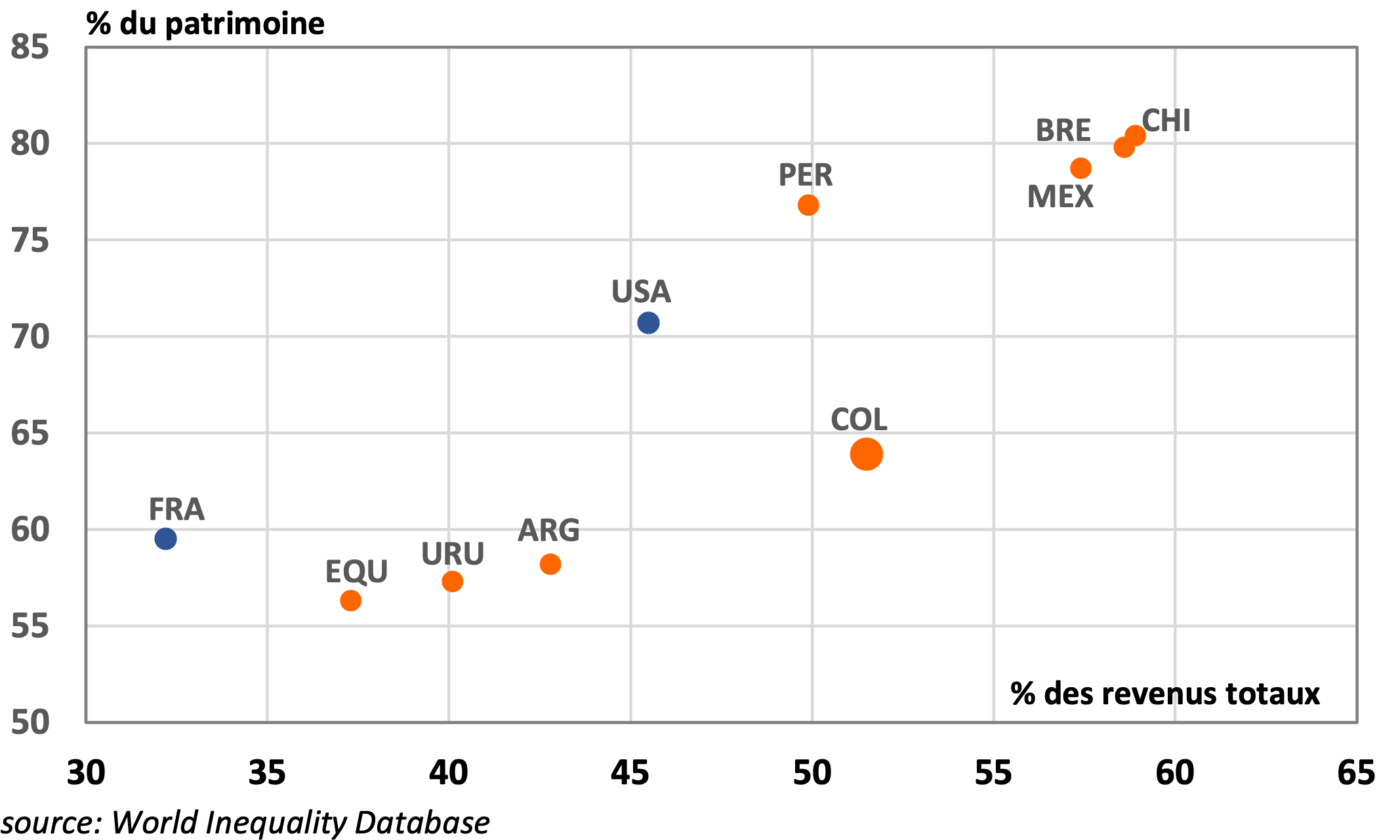

Un pays très inégalitaire. Si l’on compare les coefficients de Gini, la Colombie est même un des plus inégalitaires au monde[6]. Les travaux de la World Inequality Database, qui affinent les données des Gini, calculés nationalement et pas toujours comparables, conduisent à une conclusion plus nuancée[7] : la Colombie serait moins inégalitaire que le Chili, le Brésil ou le Mexique, mais nettement plus que l’Argentine, l’Uruguay ou l’Equateur (graphique 1). La concentration des richesses est bien sûr plus élevée que celle des revenus : le Gini pour la propriété agricole a été évalué en Colombie à 0,885. La pandémie de Covid-19 a aggravé la situation : selon la CEPAL, le taux de pauvreté en Colombie est passé de 30 % en 2018 à 40 % en 2020, et le taux de pauvreté extrême de 10,8 % à 19,2 %. Le coefficient de Gini, en baisse jusqu’en 2017 (0,511) est remonté à 0,552 : la chute des revenus a surtout frappé le quintile le plus pauvre de la population. Il s’agit, avec celle observée au Pérou, de la plus forte dégradation d’Amérique latine, dans les deux cas en grande partie en raison du niveau élevé de l’informalité de l’économie et de l’impact de confinements répétés.

Graphique 1. Revenus et patrimoine des 10% les plus aisés

2. Une politique économique structurellement conservatrice

La vie politique colombienne s’est structurée à partir du milieu du XIXème siècle autour de deux partis : le Parti Libéral (fondé en 1848) et le Parti Conservateur (1849). Les divergences entre les deux partis portaient à l’origine sur l’organisation politique (libéraux fédéralistes vs. conservateurs centralistes) et certaines questions économiques : sur le rôle de l’Etat (libéraux partisans d’un Etat peu interventionniste vs. conservateurs souhaitant des investissements en infrastructures) et sur le degré d’ouverture au commerce extérieur (libre-échangistes vs. protectionnistes), mais elles se sont peu à peu atténuées pour ne laisser persister qu’un différend culturel et religieux, sans véritables divergences en matière d’économie politique[8]. Les gouvernements libéraux n’ont ainsi jamais tenté de manière cohérente d’orienter la Colombie vers un modèle de type social-démocrate (comme par exemple en Uruguay), pas plus que les conservateurs n’ont osé le modèle néo-libéral mis en œuvre au Chili à partir de 1973. Certains libéraux se sont révélés un peu plus réformistes que d’autres (López Pumarejo, lors de son premier mandat, 1934-1938). Mais l’objectif commun était bien de préserver le modèle de société qui s’était « naturellement » développé, moyennant quelques ajustements quand cela s’avérait nécessaire en raison de pressions sociales ou extérieures. Pressions d’ailleurs modérées ; en interne, l’opposition politique est longtemps restée très faible[9] ; à l’international, la relative prudence de la gestion des finances publiques par tous les gouvernements colombiens a permis au pays d’échapper largement aux directives imposées par le FMI et la Banque mondiale.

Une telle constance a plusieurs explications. La première est le cadre constitutionnel. Après trente ans de gouvernements libéraux, le Parti Conservateur accède au pouvoir en 1880 avec l’élection de Rafael Núñez. Il le gardera jusqu’en 1930. Núñez, à l’origine un libéral radical, était devenu le chef de l’aile modérée du parti. Il constate l’échec du fédéralisme prôné par le parti libéral, et un long séjour en Europe[10] l’a convaincu de la nécessité de l’intervention de l’Etat dans la construction des infrastructures. Il est élu et gouverne avec l’appui des conservateurs jusqu’à son décès en 1894, directement ou à travers des proches, dont le vice-président Miguel Antonio Caro, un idéologue catholique très conservateur[11]. La contribution la plus durable de Rafael Núñez à la politique colombienne est la constitution de 1886. Elle entérine des changements radicaux : mandat présidentiel de six ans, « Etats souverains » transformés en « départements » avec des gouverneurs nommés par le pouvoir central, rôle officiellement accordé à l’Eglise catholique dans la « préservation de l’ordre social », et un autoritarisme qui permet de réduire au silence l’opposition libérale. Cette constitution restera en vigueur jusqu’en 1991, ancrant fermement la Colombie dans un corpus idéologique et des pratiques politiques conservatrices, même pendant les épisodes de gouvernements libéraux[12]. La constitution de 1991 marque en théorie une rupture : elle est incontestablement « libérale », accordant aux citoyens de nombreux droits nouveaux et obligeant l’Etat à satisfaire ces droits, et décentralisatrice, contraignant l’Etat à transférer des responsabilités et des ressources aux collectivités locales[13]. Mais elle n’a eu aucun impact sur la politique économique effectivement menée, et n’a pas renouvelé le personnel politique.

Mais la principale raison de la continuité de la politique économique est l’homogénéité de la classe dirigeante colombienne. L’affirmation peut surprendre : les deux partis se sont affrontés dans une guerre civile féroce dans les années 50, connue sous le nom de « Violencia« . Entre 1946 et 1958, environ 200 000 personnes périssent de mort violente, et 2 millions doivent fuir les campagnes vers les villes (pour une population alors d’environ 11 millions d’habitants). Il s’agit pourtant d’un anachronisme, produit catastrophique des sympathies nazies du principal idéologue et dirigeant conservateur du moment (Laureano Gómez) qui le conduisaient à encourager l’éradication physique de ses adversaires. En effet, l’émergence puis la domination de plus en plus claire du modèle de modernisation capitaliste, y compris en milieu rural avec les surplus générés par l’économie caféière dès les premières décennies du XXe siècle, ont conduit à une unification économique et sociale des classes dirigeantes colombiennes. Il n’était plus nécessaire et devenait même contre-productif de déchaîner, comme au XIXe siècle, des conflits partisans pour imposer des intérêts sectoriels dans l’orientation de l’État, puisque ces intérêts devenaient de plus en plus homogènes. L’élite étant progressivement devenue un groupe social unique, les différences entre les partis ont perdu de leur pertinence pour les groupes dirigeants, et les possibilités de coalition et de gouvernement partagé sont devenues plus naturelles[14]. La prise de conscience de ces intérêts communs et de la menace que commençait à représenter le gouvernement du général Rojas Pinilla qui, à la fin des années 50, semblait vouloir s’installer, amenait les deux partis à conclure l’accord du « Front National » par lequel ils se sont partagé le pouvoir de 1958 à 1974.

Rien de tel en effet qu’une menace à leur pouvoir pour rassembler les élites. Après le général Rojas, cela a été le rôle des guérillas, en particulier des Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes (FARC) qui se sont constituées à partir de 1964. Les FARC étaient un parfait épouvantail : paysannes avec des revendications foncières (l’horreur absolue pour l’oligarchie), communistes et appuyées par Cuba, et, à partir des années 90, de plus en plus violentes (y compris envers les civils) et compromises dans les trafics de stupéfiants. Idéales donc, pour une bourgeoisie qui contrôle les médias, pour effrayer la classe moyenne et discréditer toute opposition réformiste. Le Venezuela d’Hugo Chávez puis de Maduro n’a jamais représenté une menace idéologique et encore moins militaire pour la Colombie ; mais il reste un répulsif bien utile non seulement pour écarter toute idée de gauche, mais aussi pour stigmatiser les opposants : aujourd’hui Petro, mais même le grand bourgeois libéral Santos a été qualifié de « castrochaviste » par Alvaro Uribe.

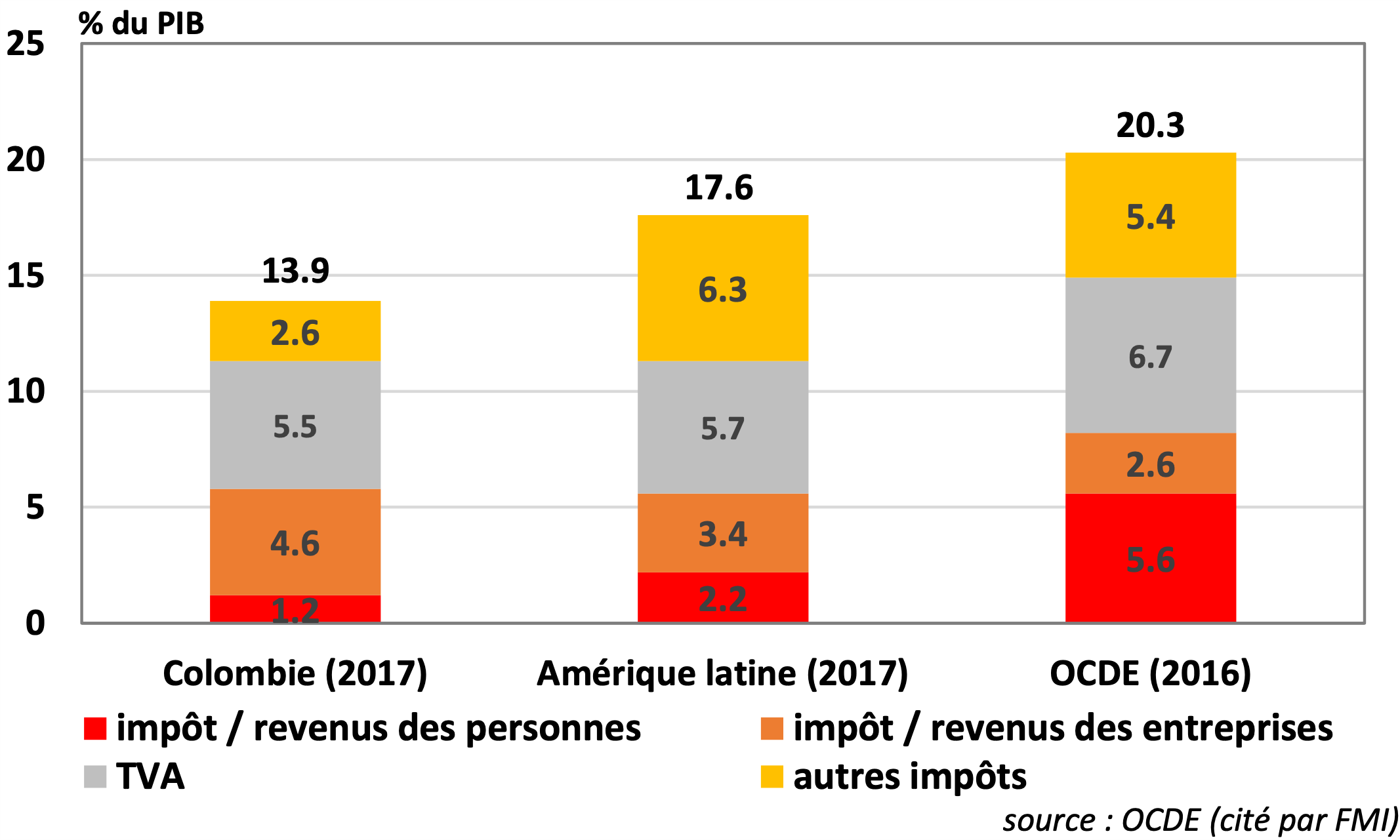

Quelles sont les implications en matière de politique économique de ce conservatisme unanime de la classe au pouvoir ? On s’appuiera sur un seul exemple, mais il est central : la fiscalité. Il est en effet démontré qu’elle est (avec les transferts et dépenses sociales) le meilleur instrument d’une politique visant à une meilleure équité sociale. De ce point de vue, le bilan colombien est édifiant.

D’une part, le montant total des recettes fiscales est modeste, même par rapport à la moyenne de l’Amérique latine (graphique 2). Les gouvernements colombiens ont rarement réussi à augmenter les recettes fiscales, à l’exception des années 90, quand la constitution de 1991 a imposé d’augmenter les transferts aux collectivités locales ; mais plus vraiment par la suite : la modeste hausse observée entre 2004 et 2014 (de 12,3 % à 14,3 % du PIB) est très largement due au boom pétrolier, mais depuis, les recettes fiscales stagnent. D’autre part, la structure de ces recettes est particulière, avec une contribution très faible de l’impôt sur les revenus des personnes physiques (l’IRPP). Cet impôt souffre de deux inconvénients majeurs : il est peu progressif (la quasi-totalité des contribuables assujettis le paient à un taux entre 19 % et 28 %, et ce taux progresse ensuite très peu[15]), et surtout, il est prélevé essentiellement sur les salaires et les retraites, les autres catégories de revenus étant largement sous-déclarées[16]. La redistribution opérée par le système fiscal colombien est ainsi la plus faible d’Amérique latine, où elle est pourtant en moyenne très limitée[17].

Graphique 2. Structure des recettes fiscales

Il est intéressant de rappeler les principales mesures incluses dans la réforme fiscale proposée en 2021 par le gouvernement Duque, et dont le refus par la population a provoqué de violentes émeutes, puis le retrait de la réforme et la démission du ministre des Finances : un élargissement de la base fiscale, souhaitable en soi mais qui aurait été obtenu non en élargissant la nature des revenus effectivement imposés, mais en abaissant le seuil de non-imposition ; et une hausse de la TVA. Soit, dans les deux cas, une aggravation de la régressivité de l’impôt.

3. Et maintenant, la révolution ?

Le 19 juin, le candidat de gauche, Gustavo Petro, a été élu président de la République avec 50,4 % des voix, contre 47,3 % à son adversaire de droite, Rodolfo Hernández. Faut-il attendre une réorientation radicale de la politique économique ? Cela a été le principal argument de la droite colombienne pendant la campagne électorale : Petro allait transformer la Colombie en un nouveau Venezuela, l’exemple si proche des politiques de gauche qui conduisent au désastre. Nous ne le croyons pas, pour deux raisons principales : son programme est assez peu radical (sauf sur un point), et il n’aura pas les moyens parlementaires d’une politique économique radicale.

Le programme de Gustavo Petro[18] est assez détaillé sur les questions sociales et sociétales (droits des femmes, des minorités…), mais beaucoup moins précis sur les questions économiques : il se laisse donc une large marge de manœuvre sur la politique économique qu’il entend mener. A une exception majeure près : son objectif de préservation de l’environnement, central dans son programme, qui le conduit à vouloir « passer d’une économie extractiviste à une économie productive ». L’ambition est d’importance pour une économie dont près de la moitié (parfois plus) des exportations de biens est constituée de pétrole et de charbon. Le choc d’un coup de frein brutal aux activités du secteur serait sévère, par exemple sur le change. On peut donc s’attendre à ce que le retrait de ces activités soit très progressif : les investissements n’y bénéficieront plus d’incitations, et les contraintes environnementales vont s’y resserrer. Il ne s’agit en outre que de l’accélération d’une évolution qui aurait de toutes manières eu lieu : les ressources pétrolières du pays ne sont pas telles qu’il puisse très longtemps en faire dépendre ses équilibres financiers[19].

Par ailleurs, la Colombie est un régime essentiellement parlementaire, où le président et le gouvernement doivent très souvent (pour la législation mais aussi pour de nombreuses nominations) obtenir l’accord des deux chambres (Sénat et Chambre des représentants). Or les partis qui ont soutenu Petro y sont très minoritaires, malgré leur forte progression aux législatives de mars dernier, avec 26 sénateurs sur 108 et 24 représentants sur 182. De la présidence, il réussira sans doute à attirer quelques libéraux, mais il restera très loin d’une majorité, et se heurtera très souvent à un bloc réactionnaire qui hurlera au « castrochavisme » dès qu’une proposition affectera ses intérêts, comme par exemple le projet de réforme agraire envisagé par son programme. Même si Petro voulait être radical, il ne le pourrait pas.

Mots-clés : Amérique latine – Colombie – politique économique – inégalités – fiscalité

Cet article a été initialement publié le 27 juin 2022.

[1] La Colombie n’a pas fait défaut lors de la crise de 1982. L’inflation a atteint un maximum de 34 % annuel en 1977 et était de 3,5 % en 2021, et avant la chute du PIB due au Covid en 2020 (-7,5 %, corrigés par +10,6 % en 2021), le pays n’avait connu depuis 60 ans qu’une année de récession, en 1999.

[2] Alain Rouquié, dans « A l’ombre des dictatures. La démocratie en Amérique latine » (Albin Michel, 2010) le dit plus crûment, pour l’ensemble de la région : « La reproduction sociale passe avant la production économique« .

[3] Cette forme extrême de conservatisme ne se retrouve de manière aussi persistante que dans quelques pays d’Amérique centrale : Guatemala (et encore : le réformisme de Jacobo Arbenz au début des années 50 était plus audacieux que ce qui a jamais été tenté en Colombie), Honduras, Salvador.

[4] Après des dizaines d’années d’efforts de construction de tunnels et de viaducs, une voie parallèle a récemment été ouverte, le trafic s’effectuant maintenant à sens unique sur chaque route.

[5] La moyenne régionale est de l’ordre de 22. Le taux d’homicides est en 2021 du même ordre en Colombie (26,8) qu’au Mexique (26,0). Pour comparaison, ce taux est de 6,8 aux Etats-Unis et 1,2 en France.

[6] Seuls quelques pays d’Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie) ont un Gini plus élevé. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=chart

[7] https://wid.world/fr/accueil/. Sur les corrections aux Gini, voir aussi la Commission Economique pour l’Amérique latine (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2021, https://www.cepal.org/es/taxonomy/term/8099

[8] Une note personnelle : quand j’ai découvert la Colombie au début des années 80, l’appartenance à l’un des deux partis relevait plus de la tradition familiale que d’arbitrages idéologiques.

[9] L’opposition de gauche était en outre écrasée par les armes : pendant la campagne électorale de 1990, les deux candidats successifs de l’Unión Patriótica, Jaime Pardo et Bernardo Jaramillo, ont été assassinés, ainsi que celui du M19 (qui avait signé un accord de paix et de réintégration), Carlos Pizarro.

[10] Núñez a été consul de Colombie au Havre (le grand port caféier de l’époque) entre 1865 et 1869, puis à Liverpool jusqu’en 1874, date à laquelle il rentre en Colombie.

[11] Pour Caro, « ce fut la religion qui amena la civilisation sur notre sol, qui éduqua la race créole et accompagna notre peuple ». Núñez, lui-même agnostique, partageait ce point de vue sur le rôle social de l’Eglise.

[12] C. Uribe Celis considère ainsi les années 1878-1903 comme la « période fondatrice » de la Colombie actuelle. Voir Arias Trujillo, Rafael, et al., 2010, Historia de Colombia: todo lo que hay que saber.

[13] Ce transfert a été approuvé avec enthousiasme par les constituants, dont beaucoup étaient des caciques locaux ou leurs représentants désignés. Il est douteux qu’il ait eu un impact positif sur la corruption.

[14] Cette proximité est confirmée par la non-remise en cause de la constitution de 1886 par les gouvernements libéraux. Récemment, le Parti Conservateur et le Parti Libéral (dirigé par l’ex-président néo-libéral Cesar Gaviria) se sont rejoints lors de l’élection présidentielle de 2022 pour soutenir le candidat officiel de la droite, Federico Gutiérrez, également appuyé par l’extrême-droite d’Alvaro Uribe.

[15] Sur les revenus 2021 : 0 % jusqu’à l’équivalent de 10800 USD par an ; 19 % de 10 800 à 16 800 ; 28 % de 16 800 à 40 600 ; 33 % de 40 600 à 86 000 ; 35 % de 86 000 à 188 000 ; 37 % de 188 000 à 307 000 USD ; 39 % au-delà.

[16] Concha, T. et al. estiment entre 60 et 70 % le taux d’évasion sur l’IRPP en Colombie pendant la première décennie des années 2000. Tributación en Colombia: reformas, evasión y equidad, CEPAL, 2017.

[17] Jiménez, J.P.. 2015. Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. CEPAL.

[18] https://drive.google.com/file/d/1nEH9SKih-B4DO2rhjTZAKiBZit3FChmF/view

[19] On constatera que sur ce point, Petro ne souhaite pas s’inspirer de la politique menée au Venezuela.

- Les enjeux politiques au Brésil après un an de présidence Lula - 22 février 2024

- L’économie politique en Colombie : quand la « prudence » est aussi un conservatisme social extrême - 30 décembre 2022

- Pourquoi la croissance est-elle médiocre en Amérique latine ? - 2 décembre 2019

Trackbacks/Rétroliens