Après ses études à l’ENSAE et un premier séjour en Amérique latine (Colombie) comme « volontaire du service national », Jean Louis Martin a travaillé plusieurs années comme consultant en macroéconomie, en finances publiques et statistiques économiques, principalement en Afrique (Côte d’Ivoire, Cap Vert…). Il a ensuite rejoint le secteur bancaire, dans des équipes de recherche, mais aussi dans des fonctions commerciales dans la banque internationale, par exemple comme représentant à Mexico. Il est ensuite revenu aux études économiques, et travaille maintenant comme consultant indépendant.

Jean-Louis a accepté de répondre aux questions de variances.eu à l’occasion de la publication sur le site Diploweb[1] d’un passionnant article sur le virage à droite de l’Amérique latine, dont il nous livre les principaux enseignements à travers cet entretien.

L’élection de Jair Bolsonaro à la présidence brésilienne confirme un virage à droite en Amérique latine. Quelles sont selon toi les causes de cette évolution ?

Il faut d’abord rappeler que ce virage n’est ni général ni massif. Certes, il y a eu les élections de Mauricio Macri en Argentine en 2015, de Pedro Pablo Kuczynski au Pérou en 2016, de Sebastián Piñera au Chili en décembre 2017, d’Iván Duque en Colombie en juin 2018, et bien sûr de Jair Bolsonaro au Brésil en octobre 2018. Mais plusieurs petits pays ont élu des présidents de gauche : le Salvador, l’Uruguay, l’Equateur el le Costa Rica, et le Mexique a largement élu Andrés Manuel López Obrador en juillet 2018. Et même au Chili, tout en élisant Sebastián Piñera, les électeurs ont envoyé des majorités de gauche au Sénat et à la Chambre des députés.

Mais c’est vrai que la poussée de gauche des années 2000 est bien terminée. Il y a bien sûr des raisons locales : la corruption et l’insécurité au Brésil, la récession et la corruption en Argentine, la ʺfatigueʺ de la coalition de centre-gauche au Chili, la tradition conservatrice en Colombie, qui n’a jamais été gouvernée à gauche… Mais il y a aussi des facteurs transverses.

Je ne crois pas beaucoup aux accusations d’ʺirresponsabilité financièreʺ portées contre la gauche. Elles sont fondées au Venezuela et en Argentine, plus discutables au Brésil, et seraient tout à fait injustes au Chili, en Uruguay, au Pérou ou en Equateur. Pas beaucoup plus à celles d’une corruption qui s’aggraverait avec la gauche, même si l’argument a été utilisé ad nauseam par Jair Bolsonaro. La corruption est à mon avis liée au niveau de robustesse des institutions. Par exemple, on ne constate en Uruguay aucune augmentation de la perception de la corruption depuis l’accès au pouvoir de la gauche du Frente Amplio. Au Chili, pas non plus d’impact apparent de l’alternance gauche-droite. En revanche, au Mexique, la dégradation est continue, que le PAN (droite) ou le PRI (centre-gauche) soient au pouvoir. Mais il est vrai que le cas du Venezuela, qui a sombré dans la dictature, le chaos économique, et une corruption effrénée, joue un rôle d’épouvantail bien utile pour les droites latino-américaines, qui s’en servent en Colombie, mais aussi au Brésil et même au Mexique.

Pour moi, beaucoup plus décisives dans la poussée de droite ont été la frustration et la peur du déclassement des classes moyennes latino-américaines. Elles estiment être flouées : elles sont à peu près les seules à payer un impôt sur le revenu et ne reçoivent en échange que des services publics (éducation, santé, et même sécurité) médiocres, et pas améliorés par les gauches au pouvoir. En outre, le ralentissement des économies menace les plus fragiles de ces revenus moyens. Ils sont donc très réceptifs à un discours de droite contre l’impôt et l’Etat, et rejoignent les oligarchies qui elles, ont toujours été hostiles à la gauche, parfois violemment (Colombie, Brésil, Chili, Amérique centrale).

Une dernière cause, qui a joué un rôle important au Brésil : la montée des églises évangéliques, presque partout alignées sur la droite dure, et qui lui ont donné un accès nouveau aux électeurs les plus pauvres.

La gauche a été au pouvoir dans nombre de pays d’Amérique latine pendant les années 2000. Qu’est-ce qui a caractérisé les politiques de gauche sur le continent ?

Il y a des marqueurs clairs entre droite et gauche, en particulier sur les questions sociétales. La ministre brésilienne de la famille, qui veut rhabiller les petits garçons en bleu et les petites filles en rose, nous en donne un exemple ridicule, mais il y a une vraie divergence, tout à fait sérieuse, sur le droit de la famille, l’accès à l’avortement, les droits des minorités sexuelles… qui vient de l’origine des deux camps : la droite est partout l’héritière des partis cléricaux du XIXème siècle, quand la gauche est souvent laïque.

Ces différences vont persister, notamment parce qu’elles sont utilisées par la droite comme un « marqueur » politique. On peut citer l’exemple de la Colombie où un des thèmes de campagne de la droite uribiste[2] pendant la campagne du référendum sur l’accord de paix avec les FARC en octobre 2016 était la « théorie du genre » qui selon elle infestait presque toutes les pages de l’accord. C’était faux, mais l’argument a porté. Les divergences vont même s’accentuer en raison du poids croissant des évangélistes dans la population ayant une pratique religieuse, au détriment de l’Eglise catholique.

Un autre sujet sur lequel on peut trouver une différence entre la droite et une partie de la gauche est le traitement des minorités ethniques. Il n’y a en effet que deux gouvernements de gauche, celui d’Evo Morales en Bolivie et celui de Rafael Correa en Equateur, qui ont réellement essayé de mieux intégrer les communautés indiennes au pouvoir politique, et par là améliorer leur accès à l’éducation et la santé. Mais pas toute la gauche : comme les gouvernements de droite, le PT de Lula et Dilma Rousseff au Brasil s’est peu intéressé au sujet.

Et en matière de politique économique, les différences ont-elles été importantes entre droite et gauche ?

Pas tant que l’on pourrait imaginer, et c’est surprenant.

Un bref retour en arrière s’impose. Les années 80 et 90, quand toute l’Amérique latine, sauf Cuba, était gouvernée à droite, ont été des années de libéralisation économique. La crise de la dette du début des années 80 avait en effet contraint tous les pays à se plier aux recommandations du « consensus de Washington », qui portaient essentiellement sur une libéralisation des marchés (commerce extérieur, flux de capitaux, privatisations…), une indépendance des banques centrales, et un assainissement des finances publiques. Les deux premiers volets ont été largement mis en œuvre, celui sur les finances publiques nettement moins.

Il y a certes eu un effort d’augmentation des recettes, notamment par l’instauration ou l’élargissement de la TVA, mais le consensus de Washington recommandait aussi d’utiliser les finances publiques pour réduire les inégalités, par l’impôt et la fourniture de services sociaux (santé, éducation, retraites). En effet, si quelque chose est évident aux yeux de l’analyste politique ou économique ou même du simple voyageur en Amérique latine, c’est bien l’ampleur des inégalités et des injustices sociales dans la région. Pour les seules disparités de revenu, mesurées par le coefficient de Gini, l’Amérique latine est de loin le continent le plus inégalitaire. La moyenne des coefficients pour la région est de 0,49, contre 0,38 en Asie de l’Est et du Sud-est, 0,42 aux États-Unis, et 0,33 en France. En outre, l’« injustice sociale » est loin d’être entièrement perçue par le coefficient de Gini, qui ne mesure que les inégalités de revenus; les inégalités de patrimoine sont ainsi bien plus sévères. Les efforts des gouvernements latino-américains pour réduire les inégalités sont pourtant restés modestes. Selon la Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), les politiques redistributives ne réduisent en Amérique latine le Gini que de 9 points, contre 26 dans l’Union Européenne (graphique 1).

graphique 1 : coefficients de Gini et redistribution (autour de 2011)

Le graphique 1 montre aussi une différence importante entre l’Europe et l’Amérique latine. Dans l’Union Européenne, l’essentiel de la redistribution est obtenu par la modulation de la pression fiscale en fonction des revenus (les revenus élevés sont en moyenne plus imposés que les revenus faibles), et dans une moindre mesure par la prestation de services publics bon marché ou gratuits (parce que les plus aisés bénéficient eux aussi de ces services publics). En Amérique latine, au contraire, la contribution de la fiscalité à la redistribution est très faible : il est nul en Colombie, et il n’est significatif qu’en Uruguay et au Brésil. Cela s’explique par la faible imposition des revenus non-salariaux (or il s’agit des revenus des plus riches : bénéfices, revenus financiers, revenus fonciers) et du poids relativement élevé de la TVA dans les ressources fiscales.

L’accès au pouvoir de partis de gauche n’a pas significativement modifié les politiques économiques. Les continuités les plus évidentes sont dans la modestie du retour de l’« étatisme ». En dehors du Venezuela, il n’y a eu que quelques nationalisations dans les secteurs de l’énergie et des utilities en Bolivie et en Argentine (où la plus importante a été celle de la filiale locale de Repsol, YPF), et elles ont été sauf exception négociées et indemnisées. Sauf en Argentine, il n’y a pas eu non plus de remise en cause d’un autre principe du consensus de Washington, celui de l’indépendance des banques centrales.

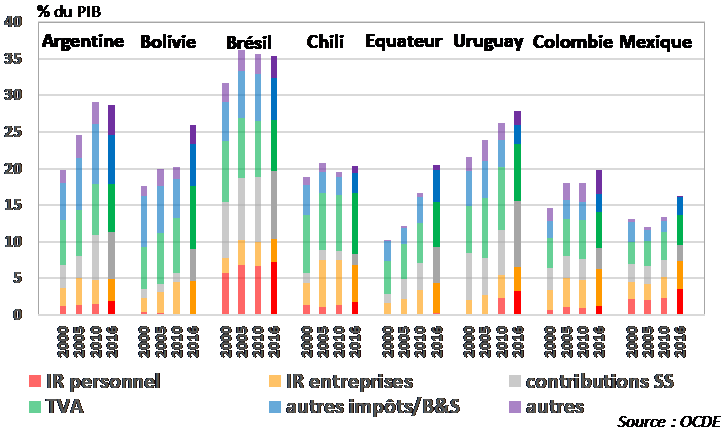

La continuité est également frappante en matière budgétaire. Côté recettes, les gouvernements de gauche ont certes essayé de renforcer les recettes publiques (graphique 2). Mais leur hausse avait été plus marquée pendant les années 90 dans presque dans tous les pays, quand ceux-ci étaient tous gouvernés à droite. D’autre part, la hausse de l’impôt sur les profits des sociétés est en partie le produit d’une conjoncture favorable, celle de la forte progression des prix des matières premières jusqu’en 2013.

graphique 2 : évolution des ratios prélèvements fiscaux / PIB

En revanche, l’augmentation de la pression fiscale sur les revenus des personnes physiques a été modeste; cet impôt reste très faible en Amérique latine si on le compare à son niveau moyen dans les pays de l’OCDE : il représente respectivement 2,2% et 8,4% du PIB. Il est vrai que l’aversion à l’impôt est telle dans la région que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, voient souvent les parlements s’opposer à leurs ambitions réformistes. On peut toutefois s’étonner qu’un gouvernement de gauche y renonce ex ante, comme Andrés Manuel López Obrador qui pour amadouer les milieux d’affaires mexicains a promis pendant sa campagne de ne pas entreprendre de réforme fiscale pendant les trois premières années de son mandat. Pourtant, le graphique 1 montre que l’impact redistributif de la fiscalité mexicaine actuelle est bien modeste et le graphique 2 que le taux global de prélèvement est le plus faible de tous les grands pays de la région.

Côté dépenses publiques, les politiques des gouvernements de gauche sont à peine plus réformistes. On doit constater (cf. graphique 1) qu’une dizaine d’années après le début de l’accès au pouvoir des partis de gauche, l’effet redistributif des dépenses publiques est toujours faible. Les principaux programmes de transferts monétaires conditionnels aux familles pauvres (Bolsa Familia, Oportunidades, Juntos…) avaient été mis en place par des gouvernements de droite. Ils ont certes été parfois, comme Bolsa Familia au Brésil, considérablement renforcés par la gauche dès son arrivée au pouvoir, et ont contribué, avec l’augmentation du salaire minimum par la gauche, à sortir environ 35 millions de Brésiliens de la pauvreté.

Mais certaines composantes de ces dépenses « sociales » ont un effet clairement régressif : la dépense publique contribue alors à creuser les inégalités. C’est par exemple le cas de l’enseignement supérieur, où l’essentiel des dépenses publiques bénéficie aux plus riches. Et c’est surtout le cas des subventions à l’énergie (gaz, essence et gasoil, électricité) ou aux transports. Dans tous les pays où elles sont significatives (Argentine, Bolivie, Mexique…), elles bénéficient beaucoup plus aux riches qu’aux pauvres. Elles ont été mises en place à la fois par des gouvernements de droite et de gauche, mais constituaient un des piliers de la « politique sociale » des gouvernements Kirchner en Argentine.

Au total, et malgré l’ampleur du problème social en Amérique latine, les gouvernements de gauche ne l’ont pris en compte que bien timidement dans leurs politiques économiques. Il y a à cela des raisons extérieures, notamment la dépendance persistante à la perception par les marchés financiers. Mais il y a aussi des blocages internes, à commencer par l’hostilité des plus riches à l’impôt (et leur capacité à y échapper) et la peur des classes moyennes du « déclassement ». In fine, le bilan est bien plus modeste qu’attendu.

Droite et gauche ont également des approches similaires dans leurs relations avec le grand voisin d’Amérique du nord ?

C’est un autre point sur lequel il y a assez peu de différence. Même le Venezuela de Chávez n’était pas si hostile aux Etats-Unis, jusqu’à ce que ceux-ci soutiennent le coup d’Etat raté d’avril 2002.

Globalement, derrière des discours d’amitié plus ou moins sincères, tous les pays latino-américains se méfient des Etats-Unis, considérés comme un partenaire inévitable, un allié à la fiabilité incertaine, et surtout comme un géant irascible dont les décisions unilatérales s’embarrassent peu des intérêts des Latino-Américains. Cette perception s’est renforcée depuis l’accession de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis : sa dénonciation du traité de libre-commerce avec le Canada et le Mexique (l’ALENA) montre que même les alliés les plus proches ne sont pas à l’abri des caprices du « géant du Nord ». Même avec le Brésil, au-delà de l’évidente proximité idéologique des deux dirigeants, les occasions de conflits commerciaux ne manquent pas, en particulier sur les produits de l’agro-industrie. Pour les plus petits pays, le « risque américain » va bien au-delà : tous se rappellent les interventions militaires pas si anciennes et parfois très violentes en République dominicaine, à Grenade ou à Panamá.

Il s’agit donc pour les gouvernements latino-américains, de droite comme de gauche, de tenir compte des obsessions nord-américaines dans la région. Les obsessions anciennes, comme celles du communisme ou des drogues, et les plus « Trumpiennes », comme les échanges commerciaux et l’immigration. Le communisme n’est plus vraiment un sujet, sauf avec Cuba et le Venezuela. La drogue en est encore un, et les Etats-Unis ont accru les pressions sur le principal producteur de cocaïne, la Colombie, pour une reprise des épandages de glyphosate. Sur les échanges commerciaux, Donald Trump peut se targuer du succès de la renégociation de l’ALENA. Mais cela aura probablement peu d’effet sur le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis du Mexique, en raison de l’intégration de l’industrie des deux côtés de la frontière. Enfin, l’immigration est un pur sujet de politique intérieure des Etats-Unis : les flux de « bad people » ont en effet déjà beaucoup baissé depuis une dizaine d’années.

Et pour terminer sur Bolsonaro, la violence de sa campagne est-elle représentative d’une nouvelle manière de faire de la politique sur le continent ?

On n’avait en effet encore jamais vu, même lors de la dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis, ou de la campagne pour le référendum colombien de 2016, ou lors de diverses élections vénézuéliennes (de la part du pouvoir chaviste dans ce dernier cas), un tel déferlement de mensonges grossiers, de « légendes urbaines » créées de toutes pièces, de mépris et de haine de l’adversaire et de ses électeurs. On n’avait pas non plus encore vu d’utilisation aussi intensive et efficace des réseaux sociaux. Est-ce pour autant le modèle du futur ?

Ce n’est pas certain. Par exemple, au Mexique, A.M. López Obrador a été élu après une campagne à l’ancienne, parcourant le pays pendant des années, s’appuyant sur des comités de soutien locaux, et exposant son programme devant les foules des meetings. Et ni Sebastián Piñera au Chili, ni Tabaré Vázquez en Uruguay n’ont jugé nécessaire de diaboliser leur adversaire pour remporter les élections.

Mais c’est vrai que l’électeur latino-américain, après avoir longtemps voté « pour » le candidat que lui indiquait le cacique local, vote maintenant, comme nous, plutôt « contre ». Contre ceux qui l’ont déçu, et la gauche déçoit plus souvent que la droite. Contre ceux qu’il estime ou dont on l’a convaincu qu’ils étaient les plus corrompus, même s’il ne se fait pas souvent beaucoup d’illusion sur leurs adversaires. Contre les « ennemis de Dieu », les « pervers » et leurs défenseurs. Et même encore contre les « communistes » ou supposés tels qui menaceraient sa position sociale. Dans un tel contexte, la calomnie et le mensonge paient.

On ne peut donc exclure, dans certains pays qui traverseraient une crise économique sévère, un épisode aigu de violence, ou une crise morale grave suite à un épisode de corruption particulièrement scandaleux, l’émergence et l’élection de candidats hors système. Le Brésil réunissait toutes ces circonstances : il a élu Jair Bolsonaro. Si Andrés Manuel López Obrador échoue au Mexique, le pays sera en grand risque du même virage « alternatif », derrière un Bolsonaro local… ou un Chávez. Tocqueville, qui estimait que « L’Amérique du sud ne peut supporter la démocratie », aurait-il raison ?

Mots clés : Amérique latine, inégalités, politique économique, gauche et droite.

[1]Voir l’article complet sur Diploweb.com

[2] C’est-à-dire la droite représentée par Alvaro Uribe, Président de la Colombie de 2002 à 2010.

- Les enjeux politiques au Brésil après un an de présidence Lula - 22 février 2024

- L’économie politique en Colombie : quand la « prudence » est aussi un conservatisme social extrême - 30 décembre 2022

- Pourquoi la croissance est-elle médiocre en Amérique latine ? - 2 décembre 2019

Commentaires récents