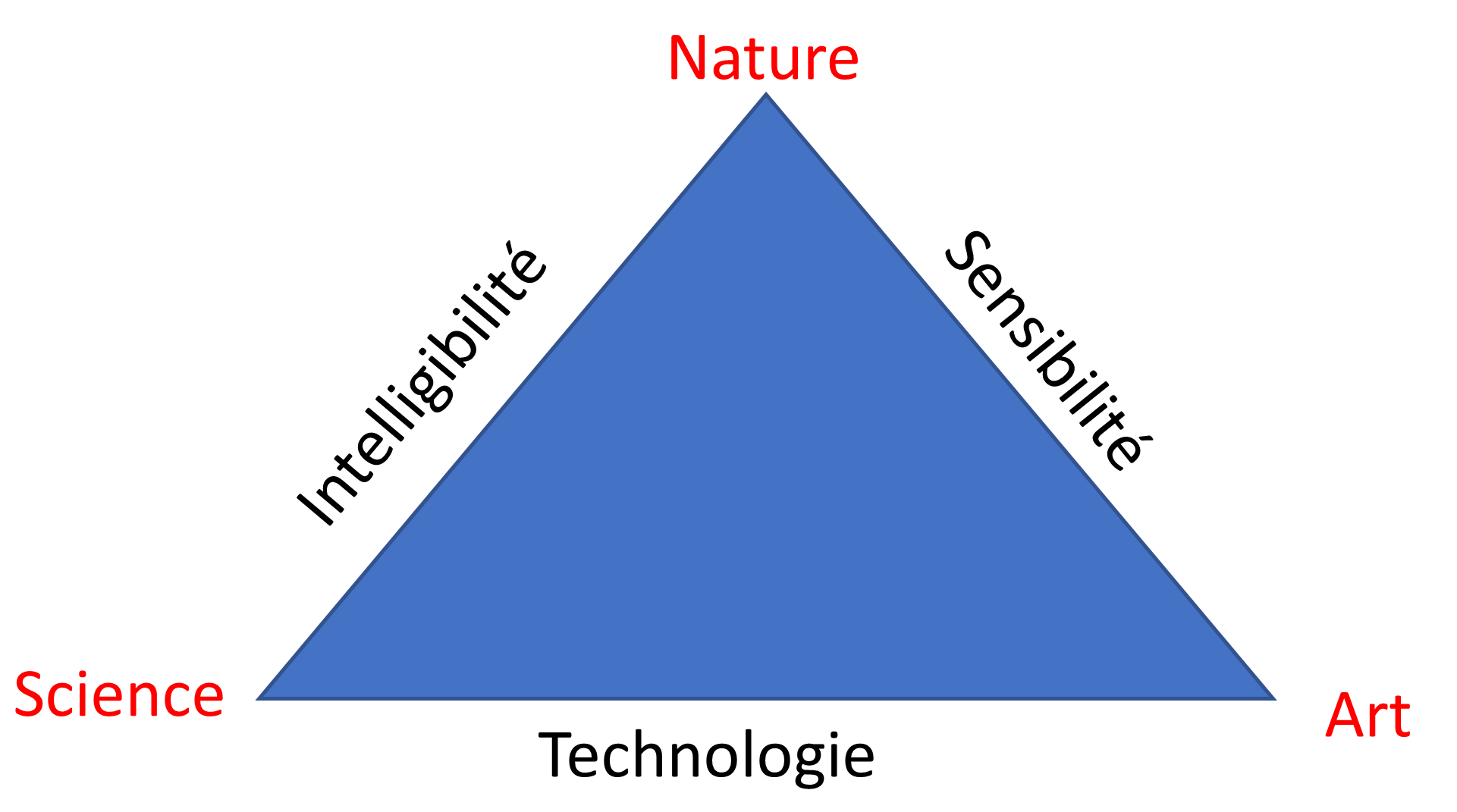

Le triangle science-art-nature

L’homme, plongé dans une Nature dont il est lui-même partie, appréhende celle-ci de deux manières contrastées, à travers la science et à travers l’art. La science, fondée sur la rationalité, vise à comprendre le fonctionnement de l’univers, à le rendre intelligible, à en établir les lois. L’art, fondé sur la sensibilité, exprime la beauté de l’univers, sans but utilitaire et sans conceptualisation.

La science est une démarche de connaissance, selon laquelle le sujet analyse l’objet, tandis que l’art est une démarche de « co-naissance », selon laquelle le sujet et l’objet naissent en même temps dans la création d’une œuvre : en science, on démontre des théorèmes ; en art on saisit des phénomènes, qui se manifestent dans un « apparaître-là ». Ainsi, Nature, Science et Art forment-ils les sommets d’un triangle, dont les côtés Science-Nature et Art-Nature figurent respectivement la rationalité et la sensibilité. Quant au troisième côté, Science-Art, il renvoie : tout d’abord, aux technologies mobilisées par les artistes, pigments, supports, pinceaux, ciseaux, couteaux, instruments de musique, etc. ; ensuite, aux outils scientifiques permettant de créer des productions artistiques, par exemple en musique les règles de l’harmonie tonale, ou en peinture, historiquement la géométrie avec la maîtrise de la perspective et aujourd’hui l’informatique avec les algorithmes générateurs de fractales ou l’intelligence artificielle générative ; enfin, à l’instrumentation permettant d’analyser et restaurer des œuvres, comme la radiographie et l’imagerie assistée par IA.

Science et art sont tous deux quêtes de vérité, en ce sens que les deux démarches ont en commun de dévoiler le caché, de rendre visible l’invisible. Elles ont également la beauté en partage : de même qu’une œuvre d’art peut être jugée admirable, une théorie, une loi, un théorème peuvent briller par leur pureté, par leur élégance. Ces manifestations de beauté ne sont autres que l’écho de la beauté originelle de la Nature.

En effet, en dépit des calamités qui le ravagent et l’accablent – guerres, pandémies, bouleversement climatique –, notre monde est indubitablement « beau ». L’Univers, dont nous n’occupons qu’un minuscule point perdu dans son immensité, est « beau ». Et tel est-il depuis l’origine des temps, ainsi que nous le révèlent les saisissantes photographies prises par le télescope spatial James Webb ou de simples clichés d’astronomes amateurs (voir illustration). Omniprésente et chargée de mystère, la beauté de la Nature, dont nous nous émerveillons à la faveur d’un coucher de soleil, d’un clair de lune, ou de l’éclosion d’une rose, mérite qu’on la dévisage. Car la beauté est une gratification qui ne va pas de soi. L’Univers aurait pu être « vrai », c’est-à-dire intelligible par la science, mais dépourvu de beauté. Il eut alors été un lieu de désolation, sans vie et peuplé de robots. C’est en ce qu’il sollicite notre sensibilité, autant que notre intelligence, que l’Univers est non seulement vrai mais également beau : la beauté n’est autre, en définitive, que la forme sensible de la vérité. Rien n’est vrai que le beau, rien n’est vrai sans la beauté, selon Alfred de Musset. Et, réciproquement, rien n’est beau que le vrai, selon Nicolas Boileau.

La sublimation par le regard, le chiasme

C’est le regard humain qui révèle la beauté essentielle de la Nature, qui rend visible ce qui sans lui serait invisible. La beauté résulte d’un jeu de cache-cache entre vu et non-vu, elle émane d’une magie du dévoilement, semblable à la brume qui se lève sur le mont Lu, symbole de beauté pour les Chinois. Si elle n’était pas regardée par nous, la beauté serait en pure perte. Un plein regard, singulièrement celui d’un artiste, vaut bien davantage qu’une simple vue des paysages : il entre en communion avec la Nature, passe derrière la scène observée, pour venir se confondre avec le regard primitif de l’Univers lui-même, ou de son Créateur, qui nous regarde le regarder, à travers ce que le philosophe Merleau-Ponty dénomme un « chiasme ».

Dans la mise en abyme où le sujet, d’abord voit l’objet, puis ne le voit plus avant de devenir lui-même l’objet, qui regarde à son tour le sujet, tout comme celui-ci le regarde… s’efface le dualisme de la philosophie classique distinguant le sujet et l’objet comme deux entités séparées. Kant, dans sa Critique de la faculté de juger, adopte la posture dualiste : pour lui, le sujet aborde l’objet dans l’intention de le connaître, sans pourtant jamais pouvoir accéder à « la chose en soi ». La beauté est alors définie comme ce « je ne sais quoi » qui, d’une part plaît universellement à tous les sujets, sans concept, d’autre part est désintéressé, sans but utilitaire. Autre figure du courant idéaliste allemand, Schelling, défend quant à lui la thèse moniste : dans son Système de l’idéalisme transcendantal, il énonce que seul l’art a le pouvoir de réaliser une identité supérieure, où le Moi et le Monde coïncident, où le sujet et l’objet se confondent, ainsi que la matière et l’esprit, le singulier et l’universel.

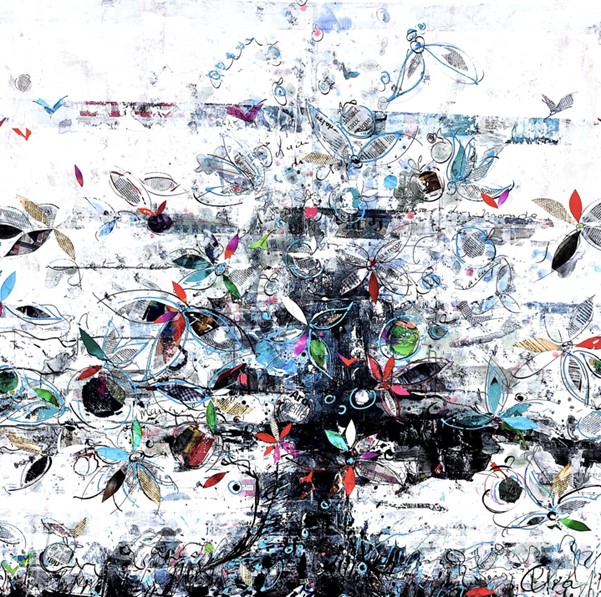

Sur sa toile de la peintre savoyarde Isabelle Vougny intitulée Gouttes d’eau dans les arbres, transparaît clairement le mécanisme moniste de la beauté : je vois l’arbre, je pénètre l’arbre, je transfigure l’arbre.

Source : https://isabelle-vougny.com/galerie/

Le mot regard recèle en son sein le mot égard : un égard mutuel régit la réflexivité du double regard qu’échangent sujet et objet, mêlés l’un à l’autre. De même, le verbe regarder contient le verbe garder : ce que je regarde, je le garde en effet en mémoire, dans l’attente d’un regard à nouveau, chaque expérience de beauté en appelant d’autres, la rose qui se fane aujourd’hui promettant celle qui demain éclora.

De Schelling à la pensée asiatique, il n’est qu’un pas. Pour les orientaux, même ce qui semble immobile dans le réel visible, comme un lac ou une montagne, est en mouvement permanent dans le virtuel invisible. Ce mouvement perpétuel est celui du yang, puissance active, et du yin, douceur réceptive, présents en toute chose. La montagne Sainte-Victoire, maintes fois représentée par Cézanne, semble à travers sa peinture comme un surgissement géologique, mû par une force tellurique issue du fond originel, venant au rendez-vous de la lumière du ciel. Chez Cézanne, le yang est la Terre génitrice et le yin est la lumière du Ciel.

Yin et et yang s’attirent l’un l’autre et ils dansent intriqués, entraînés par un souffle, le qi. Celui-ci est un rythme, une vibration dans le « vide médian », cet entre-deux à la fois séparateur et unificateur du yin et du yang. Le yang, le qi et le yin forment une trinité indissociable.

La Montagne Sainte-Victoire, Paul Cézanne.

Le triple critère du Tao

Dans Cinq méditations sur la beauté, François Cheng, écrivain et poète franco-chinois, membre de l’Académie française, met en avant trois notions fondamentales, tirées du taoïsme. Liées entre elles et hiérarchiquement étagées, elles constituent les trois degrés d’un critère à l’aide duquel la tradition esthétique chinoise juge de la qualité du beau, telle que l’art l’exprime : le yin-yun ou l’interaction unificatrice, le qi-yun ou le souffle rythmique et le shen-yun ou la résonance divine.

Au niveau inférieur du yin-yun, les différents éléments composant une œuvre sont pris dans un processus de fusion produisant une unité organique. Le yin et le yang entrent en contact, échangent, s’interpénètrent, s’unissent en osmose. Un perpétuel jeu de contraste et d’union fait de l’œuvre d’art une matière qui prend littéralement vie sous l’effet du pinceau ou du couteau de l’artiste. Dans sa théorie de l’unique trait de pinceau, le peintre lettré chinois Shitao affirme qu’un seul trait virtuel porte en lui l’infinité des traits réels possibles. Pour lui, le yin-yun désigne ce moment décisif où le pinceau de l’artiste rencontre l’encre afin de donner naissance à une figure ou à une scène. La pénétration du pinceau dans l’encre noue une relation quasi-charnelle entre l’esprit créateur et une forme en devenir, une « co-naissance » liant le corps ressentant de l’artiste et le corps ressenti du paysage inspirateur. Le yin-yun est ainsi tout à la fois un ordre unifiant entre différents éléments de matière, entre la matière et l’esprit, entre l’homme-sujet et l’Univers vivant, lui-même devenant sujet.

Au niveau intermédiaire du qi-yun, le souffle rythmique est ce qui anime en profondeur une œuvre d’art, la fait respirer et rayonner. Que soit animé le souffle rythmique ! est l’une des six règles de l’art pictural établies par Xie-He au VIe siècle, la seule de ces règles qui touche à « l’âme » d’une œuvre. La cosmologie chinoise est tout entière fondée sur l’idée de souffle. Et le souffle (qi) devient esprit lorsqu’il atteint le rythme (yun), loi interne des « choses vivantes ». Le rythme ne saurait être confondu avec la cadence, plate répétition du même : tout au contraire harmonie dynamique, le rythme engendre des formes imprévues et des échos inattendus. Dans une œuvre d’art, le souffle rythmique est fédérateur, structurant, unifiant, il suscite transformations et métamorphoses. Selon Henri Maldiney, le rythme est à l’image d’une vague, dont les deux moments, ascendant et descendant, sont chacun en précession de soi dans son opposé. Autrement dit, les moments d’un rythme ne se succèdent pas, ils passent l’un dans l’autre et n’existent qu’en réciprocité. Présents au rythme, nous nous découvrons présents à nous. Dans le rythme, j’ai « lieu d’être ». Au temps pour moi !

Au niveau supérieur du shen-yun, le souffle qi atteint un état suprême : le shen ou esprit divin, qui régit la part spirituelle de l’Univers vivant et celle de l’homme. Avec les artistes, le shen entretient une relation de connivence, d’intelligence au sens premier du terme. Le pinceau du peintre, le couteau du sculpteur ou la plume de l’écrivain sont comme guidés par le shen. La tradition des peintres lettrés chinois ne sépare guère l’esthétique de l’éthique : elle exhorte l’artiste, et plus généralement l’homme éclairé, à pratiquer la sainteté (sheng), s’il souhaite que son esprit rencontre le shen, entre en résonance avec l’esprit divin. Dans cet état de résonance, une œuvre d’art dépasse le simple statut de la représentation, la mimésis des Grecs anciens, pour parvenir à la catharsis, c’est-à-dire à l’illumination, l’avènement d’une présence, l’émerveillement, la purification. À ce stade suprême, l’artiste ou le sage passe au-delà de l’écran des phénomènes. Il éprouve l’impression d’une présence qui va de soi et vient à soi, telle un don inexplicable et généreux, murmurant un chant natif, de cœur à cœur, d’âme à âme. Mais aussi puissante soit cette extase, il restera toujours un hiatus, un manque à combler… car l’infini recherché est sans cesse un « in-fini », un appel au renouveau. La beauté est toujours un pari, un défi répété dans la durée.

Tout l’Univers dans un bol

Accueillir le beau en nous crée un lien qui repousse la frontière entre le vivant et l’inanimé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? écrit Alphonse de Lamartine ; des vers qui nous interpellent, à la contemplation de ce bol Song iridescent, dû au maître potier et céramiste Jean Girel. Un bol « magnétique », au propre comme au figuré, un bol vivant au-delà du pur sens biologique de la vie ; vivant à travers la relation organique qu’il entretient avec tous ceux qui le regardent pleinement, dans une expérience de beauté. Nos expériences de beauté sont certes individuelles, chacune est unique, dans un éphémère « apparaître là » ; et pourtant, ces expériences acquièrent une dimension holistique, car la multiplicité des unicités crée une reliance, un entrecroisement des présences, une transcendance… qui précisément manifeste l’avènement de la beauté.

Bol Song, Jean Girel, 2023. https://www.jeangirel.fr/128iridescentbowls

La beauté n’est pas un donné statique mais un processus collectif. Elle ne saurait se réduire à des canons préétablis, à des propriétés esthétiques de proportion ou de symétrie, qui ne peuvent être des fins en soi : la recherche de la forme et du style, si elle est nécessaire pour faire émerger la beauté, n’est jamais suffisante. Hors de tout principe normatif, l’authentique beauté s’impose à l’esprit, s’empare de lui. Elle fait jaillir des ténèbres un éclair d’émotion et de jouissance mémorables, une lueur de passion… ou de compassion, lorsque la scène est tragique. À cet égard, la beauté a partie liée à la bonté : dans une crucifixion ou une pietà, la beauté perçue ne provient évidemment pas de l’horreur de la scène dépeinte mais de de la bonté sacrificielle du Christ, de son amour sublime, à la source de cette scène. Beauté, vérité et bonté se ici se rejoignent. Écoutons Romain Gary : Je ne crois pas qu’il y ait une éthique digne de l’homme qui soit autre chose qu’une esthétique assumée de la vie, cela jusqu’au sacrifice de la vie même… Il faut racheter le monde par la beauté, beauté du geste, de l’innocence, du sacrifice, de l’idéal.

Une bonne résolution en guise de propos final : cessons de voir sans regarder, adoptons une manière neuve de percevoir et de vivre en accueillant en nous la plénitude du Monde, sans naïveté face aux dérèglements qui le perturbent, mais dans l’élan d’espérance auquel sa beauté nous invite.

S’écrier Waouh, comme c’est beau ! agit comme un salutaire « soin de beauté », à pratiquer sans réserve : la beauté mérite que l’on en prenne soin et prendre soin d’elle, c’est aussi prendre soin de soi !

Mots-clés : Beauté – Vérité – Art – Nature – Science – Esthétique – Chiasme – Peintres lettrés chinois

La photo qui illustre cet article représente la Nébuleuse NGC6910, mosaïque du Cygne – dimension 16 a.l., distance de la terre 6500 a.l. -(photo Guy Le Bras, septembre 2023)

Références

CHENG François (2006), Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel (édition revue et corrigée, 2017).

KANT Emmanuel (1993), Critique de la faculté de juger, traduit et introduit par Alexis Philonenko, Librairie philosophique Jean Vrin (première parution 1790).

MALDINEY Henri et Philippe GROSOS (2022), Espace, rythme, forme, Éditions du cerf.

MERLEAU-PONTY Maurice (2005), Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard.

SCHELLING Friedrich W.J. (2023), Le système de l’idéalisme transcendental, traduit de l’allemand par Christian Dubois, Éditions Allia (première parution 1800)

- Le beau, le vrai et le bon - 19 décembre 2024

- Faire face à l’invasion du faux !* – Partie 2. Les remèdes technologiques et juridiques - 19 septembre 2024

- Faire face à l’invasion du faux !* – Partie 1. Les pathologies de l’information et leurs impacts - 12 septembre 2024

Commentaires récents