Dans un intéressant livre, The Resilience Society (Endeavor Literary Press, 2021, non traduit en français), Markus Brunnermeier promeut le concept de résilience. Il s’inspire de la fable de La Fontaine, Le chêne et le roseau, pour distinguer un système qui résiste à tout choc parce qu’il fait preuve d’agilité, de souplesse et d’expérience, d’un système solide, fait pour résister à tous les chocs… sauf à celui qui le fait basculer. Robustesse et résilience, voilà deux concepts qu’il distingue du « risque », ce dernier étant défini comme étant un événement fortuit, en fréquence comme en intensité, généralement associé à quelque chose de négatif. On use aussi du mot volatilité pour désigner le risque, dans sa dimension financière.

Une idée centrale est ce qu’on peut appeler le paradoxe de la volatilité ou encore de l’eau qui dort. On s’attache souvent en matière de gestion des risques (par exemple pour une allocation optimale d’actifs) à disposer d’un modèle qui évite au maximum tout choc ou toute cause de dérangement. Mais le danger vient souvent d’un système immobile, sur-assuré, car, tel le chêne trop placide, il n’a pas su se préparer à la crise, au « cygne noir » comme le dit Tassim Nicolas Tayeb qui développe un peu la même idée dans ses livres à succès. Ce sont les accidents d’avion du passé qui, bien examinés, ont fait du transport aérien l’un des plus sûrs de tous les modes de transport. Ce sont les épidémies répétées au Japon et en Corée qui ont rendu leurs populations plus résistantes lors de l’attaque du Covid (Brunnermeier a écrit son livre lors de cet épisode). C’est en laissant les jeunes enfants jouer dans la libre nature que leurs organismes acquièrent leurs défenses immunitaires.

Cela conduit à une vision très différente de la gestion des risques, valable pour une entreprise comme pour une société civile dans sa politique sociale. Une société résiliente doit trouver le bon niveau de risque pour atteindre ses objectifs, dit Brunnermeier. Elle ne protège pas ses membres de tous les risques et ne vise pas à tous les éliminer. Elle cherche plutôt à les doter de la capacité de rebondir si et quand les (mauvais) risques se matérialisent. Protéger du chômage par une allocation est nécessaire, mais un complément de formation professionnelle peut l’être davantage.

Une société très homogène d’un point de vue culturel fonctionne plus aisément et à moindre coût, dirait l’économiste, parce que les normes sociales y sont plus aisément partagées. Elles partent de la base et prennent en compte les situations locales. Il y a moins besoin de la contrainte de la loi, venue d’en-haut, dans sa capacité à coordonner les comportements. Mais, dans une telle société, tout le monde subit des chocs similaires car tous se ressemblent, de sorte qu’on a ce paradoxe que les gens y acceptent plus aisément de financer l’État providence alors que la capacité d’assurance croisée reste au total limitée. L’assurance requiert la diversité des situations. Une société plus hétérogène apporte sa diversité, subit plus fréquemment des crises de faible ampleur, mais est peut-être moins vulnérable face à des chocs existentiels. Elle est plus susceptible de bénéficier, ou de s’accommoder par force, de la présence de non-conformistes. Les États-Unis sont une société étonnamment diverse, qui encaisse des chocs réguliers tout en ayant du mal à financer un large État providence ; mais qui fait preuve, à ce jour, d’une étonnante résilience.

Brunnermeier est avant tout un macro-économiste. La partie du livre qui traite de la régulation conjoncturelle – une des missions premières d’un État – est sans doute la plus convaincante. N’intervient-il pas, cet État, à l’excès pour gommer tout choc sur la conjoncture, au risque que l’économie perde en résilience, précisément en capacité à prendre des risques et à les assumer en cas de revers ce qui, sur la durée, garantit souvent la trajectoire la plus sûre ?

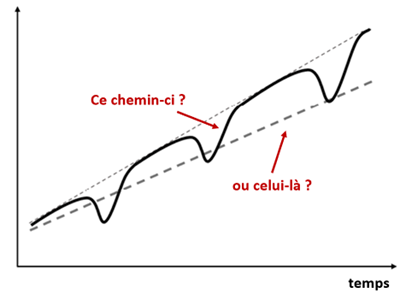

Choisit-on, sur le graphique qui suit, la trajectoire rectiligne mais sans risque ou celle qui fait montre de volatilité et d’une trajectoire plus vigoureuse au final ?

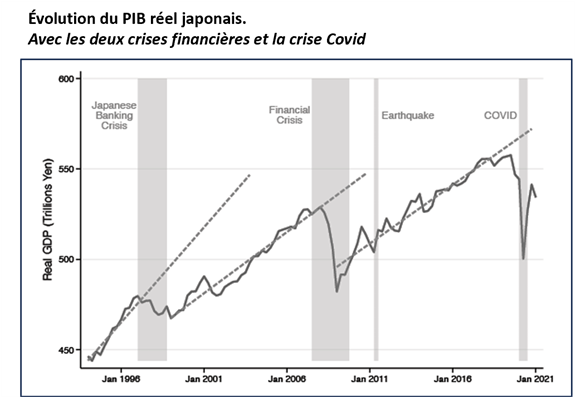

Le Japon donne typiquement l’exemple d’une société extrêmement soudée, homogène ethniquement et où les normes sociales sont efficaces au risque d’être étouffantes. Il lui manque pourtant une bonne résilience macroéconomique dans le sens de se récupérer aisément d’un choc transversal. Les chocs qu’il a subis (deux crises financières depuis 1995 et le Covid – on oublie dans le graphique ci-dessous l’implosion des marchés financiers du début 1980) ont fait à chaque fois chuter l’économie, comme de normal, mais la reposant sur une trajectoire inférieure.

Les marchés, notons-le, particulièrement les marchés financiers, sont résilients, mais faiblement. Leur avantage et leur utilité sociale, c’est d’agréger efficacement l’information, de coordonner les comportements et de fournir des mécanismes efficaces d’auto-ajustement (et donc d’un certain degré de résilience). Ils suscitent aussi la créativité dans l’activité de production. Mais tout cela par petit vent. Face à une grande secousse, ils implosent facilement, ils contribuent même à la déstabilisation. C’est le sentiment que donne l’assurance financière (swaps, options, etc.) : on met en place un appareillage très coûteux et sophistiqué de transfert de risques, mais dont on s’aperçoit, pour toute sa bombastique, que les risques gérés n’emplissent qu’un filet assez petit, qu’un vent plus fort emporte aisément.

Le livre, malgré sa qualité, ne couvre pas tout le sujet qu’appelle la notion de résilience. Ainsi, l’analyse du lien entre résilience et inégalité ne donne lieu qu’à un chapitre très court et au final assez banal. Quel est le degré d’inégalité au-delà duquel la société risque de culbuter ? Il en va de même s’agissant de la place de la résilience dans le contexte de la menace climatique : le chapitre 15 qui lui est consacré est décevant. Résilience, me semble-t-il, est proche, sans être synonyme, de durabilité. Il y a dans résilience cette idée que la volatilité est fonctionnelle et solidifie le système, une « volatilité créatrice » en quelque sorte. Mais durabilité, comme résilience, évoque une gestion des ressources où le retour à l’équilibre sinon initial (le cuivre extrait ne retournera pas dans le sol) du moins analogue est posé comme principe cardinal. La nature est parfois chêne, parfois roseau et il faut prendre garde quand on abat le chêne ou coupe le roseau.

Il lui manque enfin – mais est-ce possible ? – l’exposé des bonnes règles de conduite, une fois qu’on cherche la résilience. Quel est le niveau de volatilité et de risques non couverts qu’il faut accepter ? Les filets de sécurité doivent avoir une maille fine, mais pas trop. Il y a une sorte de principe de précaution qui nous recommande à l’excès d’appeler les pompiers à la moindre étincelle, de peur qu’elle porte en germe la catastrophe. À quel moment les appeler ? quand ne le faut-il pas ? Une bonne culture de résilience suppose donc un bon apprentissage des risques.

- Le protectionnisme colonial et le développement économique de l’Inde - 9 janvier 2025

- Gérer le risque ou gérer la résilience ? - 5 décembre 2024

- La trappe malthusienne et son actualité (I) - 14 octobre 2024

Commentaires récents