Malthus a mauvaise réputation. N’était-ce pas lui, bon pasteur anglican, qui recommandait que les pauvres aient moins d’enfants ? Sans doute, mais il n’en reste pas moins l’un des grands esprits du 19e siècle. Certains ont pu le mettre à l’époque au niveau de Darwin, que ce soit d’ailleurs pour les voir tous les deux comme des immenses savants ou des immenses démons.

Malthus est en tout cas, par son Essai sur le principe de population, le premier à avoir fourni une explication cohérente des dynamiques conjointes de la croissance économique et de la population, ceci depuis la nuit des temps jusqu’à en gros son époque. Il a composé son livre en 1798, c’est-à-dire au moment où commençait à s’ébaucher la révolution industrielle – qu’on date plutôt autour de 1820 en Grande-Bretagne. Ironiquement, c’est cette révolution industrielle qui allait précisément invalider sa théorie, l’empêchant d’être la véritable théorie dite « unifiée » pouvant expliquer tant ce qui s’est passé avant l’ère industrielle qu’après. Il faut reconnaître que les économistes et historiens sont toujours en quête de cette « théorie unifiée », les débats à ce sujet étant aujourd’hui très actifs.

Dans une première partie du présent article, je tente d’exposer simplement la théorie de Malthus, pour évaluer en une seconde partie le renouveau qu’on peut lui voir aujourd’hui, à l’ère de l’anthropocène, dans l’explication du dérangement écologique.

Le modèle

Tout tient en trois propositions, rien de plus, mais trois propositions qui ont une forte puissance d’explication. Je m’aide ici de la présentation qu’en fait Philippe Aghion dans son cours sur la croissance au Collège de France ainsi que du livre de Gregory Clark (A Farewell to Alms, Princeton University Press, 2007)[1].

D’abord, Malthus traite d’une économie purement agricole, marquée par un facteur rare et limité, la terre. On peut certes défricher, on peut découvrir l’Amérique, et ainsi repousser les limites en matière de terre arable, mais supposons ici pour le modèle une quantité fixe.

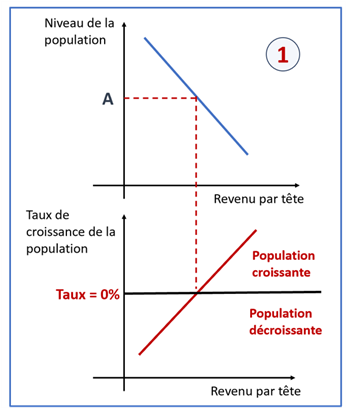

Deux, on postule que à quantité de terre et niveau de technologie agricole donnés, plus la population est importante, plus le revenu (agricole) par tête est faible. Hors progrès technique en effet, l’hypothèse relativement plausible. Cela donne une relation décroissante comme dans le graphique du haut dans la figure 1 ci-dessous. On verra ce qu’il en est dans le cas de progrès technique.

Trois, et c’est le postulat de base qu’il faudra discuter, plus le revenu par tête est important, plus la population connaît une croissance forte. À revenu élevé, il est possible d’élever davantage d’enfants, les avoir en meilleure santé et réduire la mortalité. La relation entre le revenu par tête et le taux de croissance de la population est donc croissant, et c’est ce que montre le graphique du bas dans la figure 1 qui suit.

Quelle dynamique suit ce petit modèle, plus riche qu’on peut le penser a priori ? Le niveau A de la population dans le graphique du haut correspond à un certain revenu par tête. Celui-ci, en descendant vers le graphique du bas, assure une croissance zéro de la population. Voici donc un équilibre parfait : une stagnation tant de l’économie que de sa population.

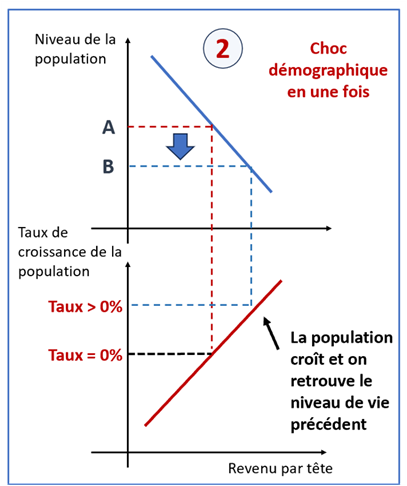

Supposons à présent un choc démographique en une fois, comme le ferait une épidémie qui décimerait pendant un temps la population. C’est ce que représente la figure 2 qui suit.

En un premier temps, le niveau de vie s’accroit, puisqu’il y a une population moindre pour une quantité de terres identique. On retrouve l’exemple classique et bien documenté de la terrible vague de peste du milieu du 14e siècle : un tiers de la population européenne a disparu, disent les historiens, ce qui par la suite a provoqué une hausse très forte des salaires agricoles, les propriétaires fonciers cherchant à toute force de la main-d’œuvre pour exploiter les territoires devenus dépeuplés. Au demeurant, ce repli de la population a permis de concentrer les travaux agricoles sur les terres les plus fertiles, ce qui, dans une logique ricardienne, a fait baisser tant les prix agricoles que la rente des propriétaires fonciers. Le revenu national s’est déplacé des propriétaires vers les travailleurs.

Mais que se passe-t-il en un second temps ? Le point B du graphique montre le nouveau niveau de la population, auquel correspond, si l’on descend verticalement jusqu’au graphique du bas, un nouveau point où la croissance de la population est positive, même si les historiens nous disent que les femmes, dotée d’un patrimoine plus abondant, étaient plus regardantes sur les prétendants qui voulaient les épouser, ce qui a un peu freiné cette reprise démographique. Quoi qu’il en soit, l’abondance s’auto-détruit avec le temps : la hausse démographique vient manger le gain de revenu par tête que permettait le choc initial. Voilà une vision du monde bien pessimiste mais qui décrit assez exactement ce qui s’est passé : un siècle et demi après la Grande peste, les salaires étaient revenus à ce qu’ils étaient dans le haut Moyen-Âge. Et à ce niveau, la population, moins bien nourrie et soignée, tendait à revenir à son niveau d’équilibre.

Le même raisonnement vaut, mais à l’envers, si tout à coup une période faste permet une hausse de la population au-dessus de son niveau d’équilibre. Certains historiens analysent d’ailleurs les événements du très horrible 14e siècle (Guerre de Cent ans, la Grande peste) comme étant l’effet d’une surpopulation dans une Europe aux terres assez largement défrichées suite aux fastueux siècles qui l’ont précédé. Toujours ce retour déprimant à la case départ.

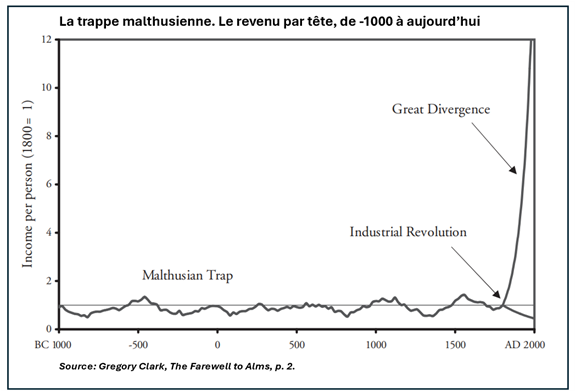

Il est difficile de ne pas voir dans ce petit modèle une description plutôt fidèle de ce qui s’est passé entre la préhistoire et l’âge industriel : une population qui croissait très lentement et, derrière une alternance de cycles hauts et bas (les vaches grasses et les vaches maigres de la Bible), un niveau de vie et une espérance de vie des populations à peu près constants (graphique).

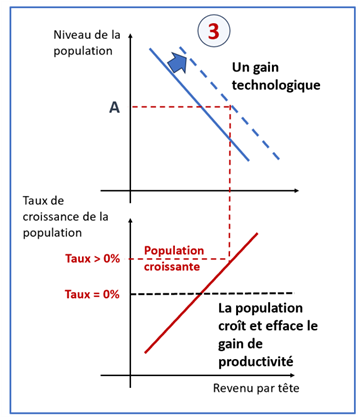

Mais, allez-vous dire, il y a quand même eu du progrès technique et ce progrès technique a forcément amélioré la productivité et le niveau de vie. Oui et non, dit le modèle. Oui, les temps préindustriels sont loin d’avoir été démunis d’imagination et la liste des inventions majeures est sans fin. Mais non, la trappe malthusienne est inéluctable comme le montre la figure 3. Celle-ci accepte un progrès technique, y compris continu. Graphiquement, on peut le représenter par un déport vers la droite de la courbe reliant niveau de la population et niveau du revenu par tête (graphique du haut). À population donnée, on peut davantage produire grâce à l’innovation dans les techniques culturales (irrigation, moulin, bêtes de trait, etc.)

Là encore, l’effet de court terme est bien d’assurer un revenu par tête plus important. Mais le verrou malthusien est impitoyable : la croissance de la population vient absorber cet avantage et les gens, front baissé et ramenés à terre, retournent sans gloire au niveau de vie précédent, celui qui prévalait en stagnation démographique. L’histoire très longue ne contredit pas cette sombre réalité. Certes, la population a crû de 750 millions d’individus entre l’an zéro et 1800, passant de 250 millions à 1 milliard. Quatre fois plus d’habitants, soit une croissance qui se réduit à 0,077% l’an !

Quelle possibilité a-t-on, selon Malthus, d’échapper à ce fatum de la stagnation ? C’est là qu’intervient le pasteur puritain : le contrôle démographique. Car il y a une seule issue du point de vue géométrique : il faut faire bouger le graphique du bas. La société doit s’arranger pour, à niveau de vie donné, avoir moins d’enfants ou les avoir plus tard. (Rappelons ceci : si une génération a toujours trois enfants mais les a à 36 ans plutôt qu’à 18 ans, le taux de croissance démographique annuel baisse de moitié.)

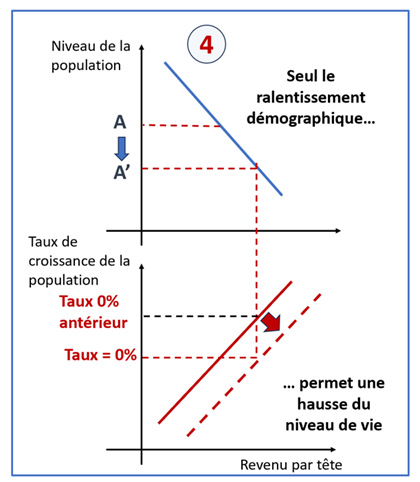

Dans la figure 4, on introduit ce ralentissement, c’est-à-dire, géométriquement, en faisant bouger vers le bas la courbe reliant niveau de vie et croissance démographique.

Toujours par le même raisonnement, on observe un nouvel équilibre de croissance zéro. Celui-ci s’accommode d’un niveau plus bas de la population et donc, à terres arables identiques, un niveau de vie plus élevé. Et la trappe malthusienne se réinstalle à ce niveau plus haut. L’abstinence, dans tous les sens du mot, permet de mieux vivre qu’avant, mais pas d’espérer une croissance durable de ce niveau de vie.

Or, l’abstinence est bien ce que rapportent les recherches historiques : recul de l’âge au mariage, notamment en France après la Révolution, essais et erreurs en matière de contraception, avortement, infanticide, la guerre même, autant de pratiques endémiques disent ceux des anthropologues qui se refusent à voir le paradis et la communion parfaite entre les hommes et la nature qu’on dépeint trop souvent dans les sociétés dites primitives. Bref, une protection assez générale contre une population trop abondante en regard des ressources. Il est notable par exemple que l’Église dans l’Europe d’avant la révolution industrielle était beaucoup moins sourcilleuse qu’elle n’est devenue à l’époque moderne sur les comportements antinatalistes.

Vient la révolution industrielle

Pourquoi ce schéma malthusien s’est-il rompu ? Ici, les explications n’ont pas la simple beauté du schéma que Malthus proposait. Il s’ouvre une multiplicité d’approches, toutes fascinantes, mais sans qu’apparaisse encore la vision unificatrice de l’histoire de la croissance. Sans vouloir couvrir exhaustivement cet énorme sujet, l’une des pistes est que le passage à l’ère capitaliste s’est accompagné d’une « accumulation du capital », au sens des biens d’équipement manufacturés, dont la production est reproductible et potentiellement illimitée. C’est ce qui donne le modèle de croissance théorisé par Robert Solow dans lequel, en l’absence d’une rareté bloquante telle que peut l’être une surface fixe des terres arables ou pourrait l’être le tarissement d’une source d’énergie incontournable, le revenu par tête progresse ultimement au rythme du progrès technique. Mais pourquoi ce passage de Malthus à Solow s’est fait au 19e siècle et en Grande-Bretagne, et non avant et ailleurs ?

On mentionne aussi l’impact d’une éducation plus importante, c’est-à-dire le troc de la quantité d’enfants contre leur qualité. Plus le niveau de vie s’élève, plus on est attentif à la formation de ses enfants. (C’est bien ce qui faisait peur à Malthus : ce changement de comportement allait être visible chez les riches avant qu’il le soit chez les pauvres, ce qui signifierait une submersion progressive de l’élite par les enfants des classes populaires. On entend aujourd’hui une variante de cette théorie de la submersion, à constater le profil démographique très différent de l’Afrique et des autres continents de la planète.) Mis dans un cadre malthusien, on peut l’interpréter comme un progrès technique dans l’usage du capital humain, qui change le profil de la courbe reliant croissance démographique et revenu par tête : celle-ci deviendrait décroissante et non croissante, déclenchant ce qu’on appelle la transition démographique. Le problème de cette approche, c’est qu’on perçoit mal s’il s’agit d’une cause ou d’une conséquence d’un mode de croissance libéré du verrou malthusien.

Notons toutefois que l’inversion du lien entre revenu par tête et démographie ne remet pas forcément en cause tout raisonnement malthusien reposant sur la population. Imaginons que le souhait d’avoir des enfants tienne au souci d’être protégé sur ses vieux jours. Dans ce cas, on peut dire que la mise en place de systèmes d’assurance retraite efficaces a pu jouer un rôle dans le déclin assez universel des taux de fécondité. Mais – jouons ici les Malthus – cela veut dire aussi que ces systèmes d’assurance vont de moins en moins bien fonctionner par manque d’actifs en relation au nombre des retraités. Ce qui à son tour pourrait déclencher un regain démographique comme substitut à une sécurité devenue défaillante. Imaginons aussi qu’on soit désormais rentrés dans un nouvel âge, l’âge de la dépopulation, ce que semble attester la chute ubiquitaire des taux de fécondité en dessous du seuil de reproduction. Ici, Malthus et Solow seraient d’accord. L’effet de long terme serait, du moins pendant un temps, une abondance du capital par tête, notamment du capital immobilier, une chute des rentes par baisse de la rentabilité marginale du capital, et une hausse salariale, compensée comme on vient de le voir par un poids croissant de l’assurance vieillesse.

Dernière piste évoquée ici, qui fait le lien avec la seconde partie de cet article, plus écologique, celle d’un progrès technique brutalement accéléré par un phénomène largement exogène, à savoir la découverte et l’usage à bas coût des énergies fossiles, un trésor qui est apparu inépuisable. C’est la thèse que développe Kenneth Pomeranz dans un livre important (The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, University Press, 2000) et que, d’une certaine façon, popularise aujourd’hui Jean-Marc Jancovici. Mais si le choc exogène n’était pas soutenu dans la durée, voire même s’il s’inversait, c’est bien le modèle de croissance issu de la révolution industrielle qu’il faudrait remiser. Solow laisserait sa place à Malthus.

Mots-clés : Malthus – Productivité – Agricultu

[1] Livre qui fait pourtant l’objet de sévères critiques chez les historiens, voir : Allen, Robert C., 2008, A Review of Gregory Clark’s A Farewell to Alms, Journal of Economic Literature, 46:4, 946–973.

- Le protectionnisme colonial et le développement économique de l’Inde - 9 janvier 2025

- Gérer le risque ou gérer la résilience ? - 5 décembre 2024

- La trappe malthusienne et son actualité (I) - 14 octobre 2024

Très clair, merci.

Ah, je signale une coquille : « avant qui le soit chez les pauvres » (!)