Variances : La question de l’insécurité est au cœur des débats sur la politique de la ville. Comment l’administrateur de l’Insee à la retraite que tu es s’est-il trouvé impliqué dans ce dossier ?

Michel Fansten : Il y a une dizaine d’années, j’ai accepté de prendre la responsabilité des études statistiques du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU). Il s’agit d’une association regroupant environ 150 villes, avec pour objectifs de leur permettre de confronter leurs expériences au niveau national ou européen et de répondre à leurs besoins en matière d’études et de formation.

Dans ce cadre, mon rôle concerne plus spécifiquement le recueil et l’analyse de données chiffrées, pour la définition, le suivi et l’évaluation des politiques locales de sécurité.

Traditionnellement les références dans ce domaine sont les statistiques de la délinquance produites par la police, la gendarmerie, ou l’institution judiciaire. Les limites de la représentation ainsi obtenue sont apparues au fur et à mesure que cette question devenait un problème de société, objet puis enjeu du débat politique, pour plusieurs raisons :

- une première raison est que seule une partie des victimes porte plainte. Pour certaines violences contribuant pourtant fortement au sentiment d’insécurité, comme les agressions sexuelles, le taux de plainte est même particulièrement bas : les chiffres correspondants sous-estiment l’ampleur du phénomène.

- une autre raison est que ces statistiques constituent d’abord une mesure de l’activité policière. Elles regroupent des délits de nature très diverses dont la somme peut difficilement être considérée comme « une mesure de l’insécurité ». Ainsi dans un rapport récent sur la criminalité en France, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, note que « le nombre de cambriolages ou tentatives de cambriolages de la résidence principale reste stable à un niveau élevé… On observe une baisse très significative des vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces… La baisse des taux de violences physiques ou sexuelles conforte la tendance observée depuis plusieurs années… Le nombre de ménages victimes de vols liés aux véhicules à moteur se situe à un niveau historiquement bas… La hausse du nombre de ménages victimes de vols de vélos se confirme… ». Ce qui est loin de correspondre au lieu commun d’une « augmentation de la violence dans la société française actuelle».

- mais la principale raison est que ces statistiques ne prennent pas en compte la gravité des agressions telles qu’elles sont perçues par ceux qui les subissent, et donc le sentiment d’insécurité qui en résulte. Des menaces et des injures, même non suivies d’une agression physique, peuvent être plus traumatisantes pour ceux ou celles qui en sont l’objet, ou qui en sont simplement témoins, qu’un cambriolage survenu en leur absence. Or, en matière d’insécurité c’est la représentation, plus que la réalité, qui détermine les attitudes et les comportements. Les conséquences en sont connues : dégradation du lien social, repli communautaire, rejet des autres, réactions identitaires.

V : Cela touche à la différence entre insécurité et sentiment d’insécurité. Cela signifie-t-il que l’évaluation de ces deux sujets doit correspondre à des méthodologies différentes ?

MF : En effet. Au cours de ma carrière à l’Insee j’ai été amené à travailler sur les relations entre la réalité et ses représentations, à partir notamment des résultats des enquêtes sur la situation et les perspectives économiques dont j’avais la charge (1). L’insécurité et le sentiment d’insécurité sont deux choses différentes, leurs évaluations respectives doivent être faites avec une conscience claire de cette différence.

Au niveau national, différents instruments de mesure et d’analyse existent, entre autres les enquêtes sur la victimisation et le sentiment d’insécurité (et notamment celle que réalise l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) en partenariat avec l’Insee). Menées auprès d’échantillons représentatifs des populations étudiées, ces enquêtes visent à évaluer les proportions de ceux qui ont été victimes d’actes de délinquance, la nature de ces actes, les conditions dans lesquelles ils sont intervenus, si les victimes ont porté plainte ou non et pour quelles raisons. Elles sont complétées par des questions sur le sentiment d’insécurité.

Des enquêtes de cette nature ont ainsi été réalisées au niveau local. Elles rendent compte de situations très différentes d’une ville à l’autre. Mais toutes mettent en évidence un même phénomène : le sentiment d’insécurité n’est pas déterminé par le niveau de la délinquance.

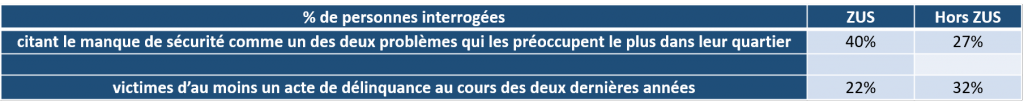

Ainsi pour prendre l’exemple de Montreuil où une telle étude avait été réalisée en 2008, le sentiment d’insécurité est plus élevé dans les « zones urbaines sensibles » (ZUS) que dans le reste de la ville, alors que le nombre d’actes de délinquance y est nettement plus faible :

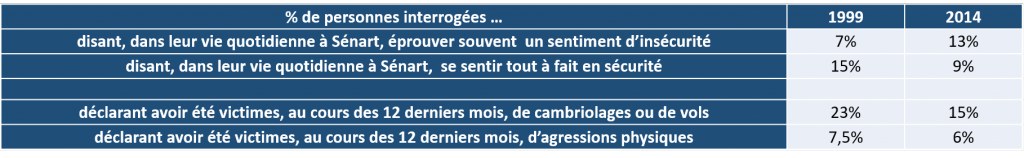

Autre exemple, celui de Sénart où des enquêtes de ce type ont été réalisées en 1999 et en 2014 : le sentiment d’insécurité a augmenté, alors que la fréquence des actes de délinquance a diminué.

Bref, ces enquêtes pourraient être utilisées comme mode d’information. Mais elles ont un gros inconvénient : elles sont coûteuses à réaliser (du fait de la nécessité de disposer d’un échantillon représentatif de taille suffisante), alors même que les données obtenues débordent largement ce qui est nécessaire à la définition de politiques locales de sécurité.

J’ai donc été amené à concevoir et à mettre en place pour le FFSU un instrument d’observation spécifique, prenant en compte à la fois les besoins des responsables locaux, et la faiblesse des moyens qu’ils peuvent consacrer à des enquêtes de terrain : ce sont les enquêtes auprès des acteurs de proximité.

Il s’agit d’enquêtes centrées sur le sentiment d’insécurité. Elles sont menées auprès d’acteurs locaux que leur activité met en contact avec les habitants : employés de l’Etat (éducation, police,…), des collectivités territoriales (action sociale, médiation,…), d’entreprises locales (commerce, habitat,…), mais aussi responsables d’associations (sport, culture, insertion,…). Ils apparaissent à ce titre particulièrement sensibles à « ce qui ne va pas ». Leur opinion donne – à la manière d’un miroir grossissant – une idée assez précise de l’importance relative des différents facteurs contribuant au sentiment d’insécurité ; leur perception des préoccupations et des inquiétudes des habitants qu’ils côtoient, permet de préciser les caractéristiques des situations locales. Ces enquêtes fournissent ainsi des informations qui s’avèrent particulièrement intéressantes dans l’établissement d’un diagnostic, puis dans la définition et le suivi des actions à engager localement.

L’objectif de départ était limité : fournir des éléments d’appréciation pour faciliter le dialogue entre les représentants d’institutions qui ont souvent des difficultés à collaborer entre elles (police, éducation nationale, services sociaux,…). Progressivement, il est apparu que les résultats de ces enquêtes permettaient d’obtenir beaucoup plus : une représentation cohérente des différents facteurs contribuant localement au sentiment d’insécurité et de leurs effets, ainsi que des attentes des populations concernées et des moyens d’y répondre. Le terme « cohérent » est employé ici par opposition à la représentation fournie par les statistiques de la délinquance : il existe une corrélation nette entre l’évolution du sentiment d’insécurité et celle des causes ou des conséquences qui peuvent lui être associées

V : Comment mesure-t-on le sentiment d’insécurité ? et comment expliquer qu’une enquête réalisée auprès d’un échantillon a priori non représentatif de quelques centaines d’acteurs de terrain, donne des résultats statistiques recoupant parfaitement ceux qui sont fournis par des enquêtes menées auprès d’échantillons beaucoup plus importants et surtout représentatifs des habitants des villes concernées ?

MF : Pour faire court, je dirai que, dans les enquêtes, l’expression du sentiment d’insécurité est la réponse à une question. Celle-ci peut être formulée de différentes manières qui ont d’ailleurs évolué au fur et à mesure des enquêtes, notamment :

- Pensez-vous que dans le quartier où vous travaillez les habitants ont parfois ou souvent : un sentiment d’insécurité à leur domicile/ peur dans la rue le soir/ peur dans les transports en commun/ peur pour leurs enfants à l’école, dans la rue, dans les lieux publics ?

- Quels sont selon vous les deux phénomènes qui préoccupent le plus les habitants dans le quartier où travaillez : le manque de sécurité/ le manque de propreté ou d’entretien de l’espace public/ le bruit/ la pollution/ la circulation des véhicules et le stationnement gênant/ les transports en communs (mal adaptés aux besoins) ?

La question dont la réponse s’avère la plus cohérente avec les autres informations recueillies est :

- Diriez-vous que le sentiment d’insécurité au plan local est important ?

La mesure du sentiment d’insécurité est alors donnée par le pourcentage de personnes interrogées ayant répondu « oui ».

Quant aux raisons pour lesquelles les résultats obtenus recoupent parfaitement ceux qui sont fournis par des enquêtes auprès d’échantillons beaucoup plus importants et représentatifs des habitants des villes concernées, il est difficile de répondre en une phrase. Pour faire court là encore, je dirai que tout se passe comme si les réponses des personnes interrogées étaient le résultat de mini sondages réalisés auprès des habitants qu’elles côtoient. Mais je dispose d’arguments théoriques plus solides, pour ceux que ça intéresserait.

V : Quels sont les principaux enseignements de ces enquêtes réalisées auprès des acteurs de proximité ?

MF : Le sentiment d’insécurité représente une anticipation du risque que l’on croit courir.Il superpose à la représentation des violences dont on pourrait être victime, la sensation de se trouver mal armé ou mal protégé pour faire face à tout ce qui paraît inquiétant dans les évolutions en cours (difficultés de la situation économique ; mutations sociales ; transformation des comportements dans l’espace urbain…). Lorsqu’on cherche à en évaluer les composantes, on va donc nécessairement trouver des facteurs liés à ce qui peut être perçu comme hostile ou menaçant dans l’espace public, et des facteurs liés à la représentation des carences des politiques mises en œuvre.

Les villes que j’ai étudiées sont d’une grande diversité (Amiens, Trappes-en-Yvelines, Bagneux, Montreuil, Avignon, Saint Ouen…), mais, quelle que soit la situation en matière d’insécurité, on observe un certain nombre de caractéristiques communes.

La première concerne la représentation des violences dans l’espace urbain : partout, on observe que les désordres et les incivilités (comme les dégradations volontaires ; les injures, crachats, impolitesses ; les ordures abandonnées…) ont plus d’impact sur le sentiment d’insécurité que les actes de délinquance (violences contre les personnes, cambriolages). Ce résultat peut sembler paradoxal. Il correspond au fait que seule une partie (minoritaire) de la population est confrontée à des violences physiques ou à un cambriolage, alors que la plupart des habitants peuvent observer des dégradations volontaires ou des dépôts sauvages. Les problèmes jugés les plus importants sont, pour une large part, les plus visibles. Ils sont ressentis comme inquiétants par une partie de la population, parce qu’elle y voit les marques d’une évolution dans laquelle les repères traditionnels apparaissent fragilisés : à la fois une mise en cause des règles du vivre ensemble et un signe de l’impuissance des pouvoirs publics à y remédier, et donc les premiers symptômes d’une dégradation plus grave, à venir.

Un deuxième constat est que, partout, « l’impression que les moyens consacrés à la lutte contre l’insécurité sont insuffisants ou inadaptés » pèse plus sur le sentiment d’insécurité que la représentation des violences dont on pourrait être victime. L’insuffisance de la présence policière apparaît comme l’une des composantes de cette insuffisance de moyens, mais c’est loin d’être la seule. Ainsi on trouve, parmi les facteurs contribuant localement au sentiment d’insécurité, un accueil des victimes jugé peu satisfaisant. On y trouve aussi des insuffisances dans l’entretien de l’espace public (éclairage ou propreté des rues, entretien des espaces verts…) : un environnement mal entretenu est à la fois perçu comme hostile, et comme témoignant d’une forme d’abandon de la part des pouvoirs publics.

Un troisième constat est que, quelle que soit l’origine du sentiment d’insécurité, il s’auto-alimente dans un processus cumulatif : il induit à la fois une sensibilité plus forte aux problèmes dans l’espace public, et un jugement plus critique sur les politiques mises en œuvre. Dans ce processus, un élément est à relever : le rôle du lien social. Sans surprise, les résultats de l’enquête montrent une dégradation du lien social là où le sentiment d’insécurité est important. Mais ils montrent aussi que dans les quartiers où les acteurs de proximité constatent l’existence d’un climat de solidarité entre les habitants, le sentiment d’insécurité est sensiblement plus faible que dans les quartiers où ce n’est pas le cas.

La principale conclusion qu’on peut en tirer est qu’une politique locale de sécurité et de tranquillité publique qui se limiterait à lutter contre la délinquance n’atteindrait que partiellement son objectif, même si elle aboutissait à faire baisser le nombre de vols et d’agressions.

C’est particulièrement vrai pour les actions menées par les collectivités territoriales. Vis-à-vis de la municipalité, les inquiétudes exprimées par les habitants (peur dans la rue le soir, peur pour les enfants dans les lieux publics,…) ou les problèmes jugés localement les plus importants (dégradations volontaires, ordures abandonnées, rodéos sauvages dans tel quartier, affrontements entre bandes ou occupations illégales de lieux dans un autre,…) ne sont pas perçus comme relevant de la lutte contre la délinquance. Les réponses à l’enquête fournissent ainsi la liste des principales préoccupations à prendre en compte pour répondre aux attentes des habitants

Elles fournissent par ailleurs un certain nombre d’indications sur les conditions de mise en œuvre des politiques locales.

La première d’entre elles concerne la communication et l’information sur les actions engagées et les dispositifs mis en place. Comme je l’ai déjà mentionné, le sentiment d’insécurité résulte moins des problèmes auxquels les habitants sont confrontés, que de l’impression que les autorités publiques ne peuvent pas, ou ne cherchent pas à y répondre. Dès lors, tout ce qui contribue à faire connaître les mesures mises en place est de nature à réduire le sentiment d’insécurité : l’efficacité d’une politique locale de sécurité s’évalue aussi en termes de visibilité. Or – alors qu’ils sont, a priori, mieux informés que le reste de la population – on constate que la majorité des acteurs de terrain interrogés connaissent mal les dispositifs existants, ou perçoivent mal leur rôle : police municipale, agents de prévention et de médiation municipaux, vidéo protection…

La deuxième composante concerne l’implication des acteurs de terrain. Ceux-ci apparaissent comme des relais naturels auprès de la population, partie prenante d’une politique locale de sécurité. Or, environ la moitié de ceux qui disent faire remonter des informations sur des problématiques d’insécurité, ont l’impression que ces informations sont peu ou pas prises en compte par leur hiérarchie. De même, lorsqu’ils se sentent en capacité d’intervenir pour faire face aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer, une majorité d’entre eux estiment ne pas avoir les connaissances nécessaires du fonctionnement des organismes concernés : connaissance des services municipaux auxquels il faut s’adresser, connaissance du fonctionnement de la police, connaissance des procédures judiciaires.

Une troisième composante concerne la participation des habitants. C’est sur ce point que les enquêtes fournissent un des résultats les plus intéressants : parmi ceux qui ont un avis sur la question, la majorité des acteurs de terrain pense que dans le quartier où ils travaillent, les habitants seraient prêts à participer à l’élaboration de la politique locale de sécurité.

V : Quelle relation entre le sentiment d’insécurité et l’insuffisance de la présence policière souvent mise en avant dans les débats sur l’insécurité ?

MF : Effectivement, certaines voix avancent que plus la présence policière est forte, moins le sentiment d’insécurité est élevé – et donc qu’il suffit d’augmenter la présence policière pour réduire le sentiment d’insécurité.

Les résultats de l’enquête ne vont pas dans ce sens : les quartiers où le sentiment d’insécurité est le plus important, ne sont pas ceux dans lesquels les habitants sont les plus nombreux à trouver « la présence policière insuffisante ». Cela renvoie à ce que je rappelais précédemment : le sentiment d’insécurité superpose à la représentation des violences dont on pourrait être victime, la sensation d’être mal protégé. Or, tout ce qui est perçu comme hostile ou inquiétant dans l’espace public ne relève pas de la police, et seule une partie de ceux qui jugent que « les moyens mis en œuvre localement pour lutter contre l’insécurité sont peu satisfaisants », estiment que « la présence policière est insuffisante ».

Augmenter la présence policière ne réduit donc pas nécessairement le sentiment d’insécurité, en particulier si cette augmentation ne s’accompagne pas de mesures visibles répondant spécifiquement aux inquiétudes des habitants, face aux dégradations de l’espace public ou à l’impression d’être abandonnés (« que les autorités s’intéressent à nous et pas seulement aux délinquants »).

V : Quelles actions concrètes peut-on espérer de ces évaluations du sentiment d’insécurité ?

MF : Sans surprise, on observe deux cas de figures.

Là où les responsables locaux sont convaincus que la seule réponse au sentiment d’insécurité reste la répression et la prévention en direction des populations à risques, l’impact de ces enquêtes sur les politiques locales est limité : les conclusions de mes rapports servent à « introduire le débat ». Celui-ci tend rapidement à se concentrer sur la nécessité d’augmenter les moyens de la police, quitte à réduire ceux qui sont consacrés à d’autres formes d’intervention… L’importance que je donne au développement des réseaux associatifs et des solidarités locales, est alors perçue comme une idée sympathique mais peu réaliste compte tenu des enjeux.

La situation est différente dans les villes où les conclusions de l’enquête rejoignent l’expérience ou les préoccupations des élus, et les confortent. Elles donnent lieu à des échanges avec les responsables locaux, souvent suivis de réunions avec les représentants des associations concernées. Elles débouchent alors sur des décisions concrètes, dont les plus intéressantes s’avèrent être celles qui s’appuient sur une participation des habitants.

Propos recueillis par Catherine Grandcoing

(1) : Une synthèse de ces travaux a été publiée dans les annales de l’Insee sous le titre « Introduction à une théorie mathématique de l’opinion ». Michel Fansten a poursuivi ces recherches après son départ de l’Insee, dans le cadre de groupes de travail universitaires, à Sciences Po et à l’EHESS, en se focalisant sur leurs applications dans l’étude des comportements électoraux. Ces travaux ont notamment donné lieu à deux publications : « Représentation et analyse des comportement électoraux » dans la Revue française de science politique ; et « L’échec électoral est une science exacte » dans Mathématiques et Sciences humaines, revue du Centre d’analyse et de mathématique sociales (EHESS).

- L’échec électoral est-il une science exacte ? - 22 juillet 2024

- Emmanuel Macron et les retraites : une réforme à la Turgot ? - 19 juin 2023

- Insécurité et sentiment d’insécurité en milieu urbain : évaluer, comprendre, pour agir plus efficacement. Ce que nous apprennent les enquêtes statistiques - 2 juillet 2018

Bonjour,

Je cherche l’adresse mail de Michel Fransten, dans le cadre de la publication de ma thèse ou ses travaux sont mentionnés ou lui communiquer la mienne,

Merci pour votre obligeance

https://books.google.ch/books/about/Lognormalit%C3%A9_et_ph%C3%A9nom%C3%A8nes_%C3%A9conomiqu.html?id=W5UDzgEACAAJ&redir_esc=y