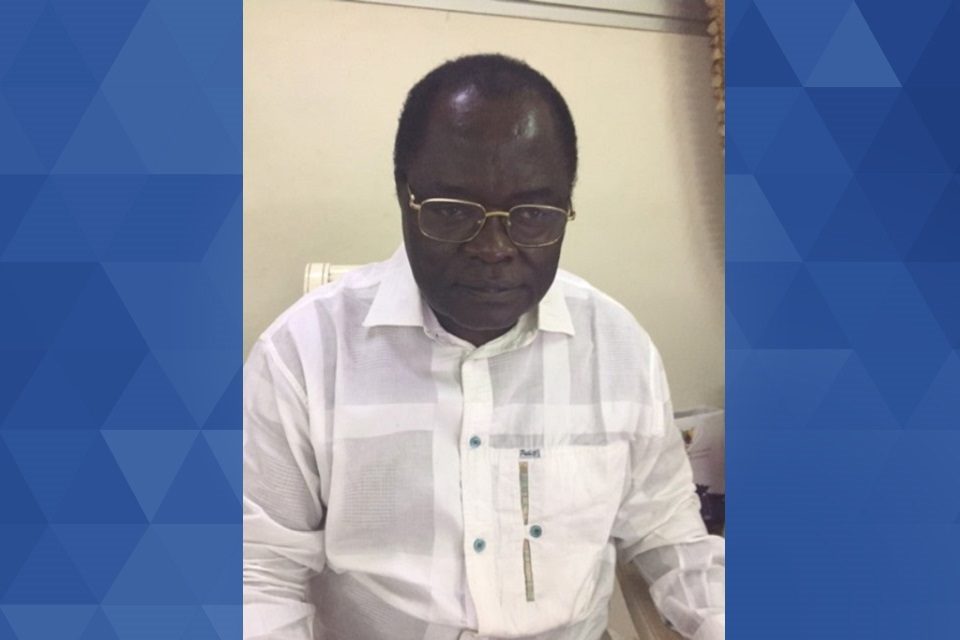

Variances : Jean-Marie, parle-nous d’abord de ton enfance, et de tes parents.

Je suis né en 1950 dans l’Ouest du Cameroun, à Bamena, une toute petite ville de deux ou trois milliers d’habitants, bien loin des deux grandes capitales qu’étaient déjà Douala ou Yaoundé. 1950, c’est à peine cinq ans après la fin de la 2ème Guerre Mondiale. Mon père, le sergent Marcel Ngassa, était « tirailleur africain », et a servi aux côtés du Général Leclerc, encore colonel d’ailleurs, au moment de la prise de Douala par les Forces Françaises Libres. Mes parents m’ont élevé dans la droiture et le respect, et m’ont laissé libre de mes choix, mes orientations.

V : Ton cursus académique est impressionnant. Comment s’est-il construit ?

J’ai eu mon Bac C en 1969 et j’ai été reçu cette même année aux concours d’entrée dans trois grandes écoles : l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Yaoundé et la célèbre grande école française ENSAE-CESD, qui proposait une formation appelée Ingénieur des Travaux Statistiques, ITS, analogue au cursus des Attachés de l’INSEE de l’époque.

V : Je devine ton choix.

J’ai suivi l’exemple d’un aîné, le professeur Joseph Tchoundjang Pouemi, hélas décédé, et j’ai choisi d’intégrer l’école française. Les cours m’ont orienté vers l’économie et sa mesure quantitative par la statistique. En même temps, j’ai fait des études de mathématiques générales au CNAM à Paris. Retour à Yaoundé, et en 1975 j’ai réussi le concours d’Ingénieur Statisticien Economiste, ISE, de l’ENSAE – CESD, dont je sors diplômé en 1977, avec comme camarades de promotion les futurs cadres supérieurs de l’INSEE et du système économique français. Quelle expérience ! J’ai le souvenir des cours de brillants professeurs, comme Edmond Malinvaud, à l’époque directeur général de l’INSEE, plus tard titulaire de la chaire d’analyse économique au Collège de France.

V : Est-ce de là que te vient ton goût pour la recherche ?

Oui, c’est à l’ENSAE que je découvre cette dimension. Elle me pousse à faire, en 1977, un DEA en Economie du Développement à l’Université Panthéon – Sorbonne, et trois ans plus tard à soutenir une thèse de troisième cycle sous la responsabilité du professeur Christian Morrisson, alors directeur du Laboratoire d’Économie Politique de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

En 1981, j’entre à l’Ecole Militaire Inter-armée (EMIA) de Yaoundé et j’en sors en août 1982 major de la 3è promotion d’officiers de réserve avec un brevet de parachutiste et un brevet technique de sous-Lieutenant. Mes instructeurs de l’EMIA auraient bien aimé que je poursuive une carrière militaire. J’ai préféré la recherche.

En octobre 1982, je passe le doctorat d’Etat en Sciences Economiques – le diplôme existait encore à cette époque – sous la direction du professeur Jacques Aventur, à l’université de Pau. Et pour finir ce parcours initial, je réussis en 1987 le concours d’agrégation du supérieur en Sciences Economiques et Gestion. Pour le petit enfant de Bamena, obtenir le titre envié et reconnu de professeur Agrégé d’Université a été un aboutissement merveilleux.

V : Jean-Marie, tu as eu le courage et la volonté d’alterner formation universitaire et activités opérationnelles. Quand on parle avec tes amis, il y a un mot qui revient souvent pour te définir : c’est « don ». Qu’en penses-tu ?

C’est un très joli mot, non ? Khalil Gibran a écrit de si belles pages. C’est vrai, j’aime transmettre, faire le don de mes connaissances ; j’ai l’impression de remercier ainsi indirectement tous ceux qui ont fait de même pour moi. J’ai commencé en tant qu’enseignant dans l’enseignement supérieur, à partir de 1972-73, d’une part à l’Institut de Formation Statistique de Yaoundé, qui deviendra ensuite l’Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée, grandes écoles conçues sur le modèle que nous connaissons en France, et, d’autre part à l’Université de Yaoundé, en faculté de Droit et Sciences Economiques.

J’ai apprécié de participer très tôt à la transmission du savoir et à la formation des cadres statistiques et économiques de mon pays, le Cameroun, et des pays environnants puisque l’ISSEA a des étudiants d’autres pays africains. Même si mon parcours professionnel s’est ensuite diversifié au-delà de l’enseignement et de la recherche, je n’ai jamais abandonné cette vocation. Je suis même devenu en 1993 Doyen de la toute nouvelle Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Yaoundé II.

V : Avant d’évoquer ton parcours professionnel hors enseignement, qu’en est-il de ton activité de recherche ?

Pour moi, enseignement et recherche ont toujours été indissociables. Faire de la recherche, c’est un défi intellectuel permanent qui aide à continuer à apprendre. J’ai admiré « l’honnête homme » au sens du siècle des Lumières, passionné, cherchant toujours à accroître ses connaissances. J’essaie donc modestement d’écouter, avec toujours envie d’apprendre. J’ai eu la chance de pouvoir publier des livres, des articles, et cela m’a permis d’aller dans de nombreux congrès internationaux, comme participant ou comme intervenant. Je suis devenu président du Comité Scientifique de la Revue Africaine d’Intégration, du Comité de Lecture du Canadian Journal of Development Studies, et aussi d’être membre de diverses sociétés savantes. Cela ouvre à des rencontres, des échanges, souvent riches.

V : Tu as une fierté particulière en tant qu’auteur ?

Ecrire pour transmettre du savoir en probabilités et statistique aux jeunes étudiants, c’est presque normal. Une fierté, ce sont trois livres consacrés à l’un de mes thèmes chéris, le développement, publiés aux Editions Economica, à Paris : « Echange et Développement », puis « L’investissement dans les pays en développement » et enfin « Gestion du taux de change et politique d’ajustement dans les pays africains membres de la zone franc », que le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, m’a fait l’honneur de préfacer.

V : Oublions l’enseignement et la recherche. Quand et comment as-tu commencé à évoluer ?

Assez vite, j’ai découvert, parallèlement à l’activité d’enseignant, un intérêt croissant pour l’organisation et l’administration. J’ai été nommé directeur des Etudes de l’ISSEA. Le directeur des études d’une grande école, nous le savons tous, est non seulement un professeur, mais aussi le responsable de l’organisation pédagogique, des cours, de leur planification, de leur contenu et de leurs enseignants, et de leurs évolutions. Il est le pilote du bateau au niveau des connaissances. Cette phase initiale d’allers-retours entre les statuts d’enseigné et d’enseignant, d’élève et de professeur, a été fondatrice pour moi, me faisant comprendre l’intérêt de manier plusieurs cordes à la fois : professeur, chercheur, organisateur et planificateur.

V : Tu sembles très attaché au Cameroun, ton pays.

Bien sûr. Je suis camerounais, j’en suis fier ; plus généralement j’ai un attachement particulier pour l’Afrique. Ce n’est pas par hasard si un thème récurrent de mes travaux est l’Economie du Développement. J’ai toujours voulu également tenter de mettre mes compétences à leur service. Encore une fois, l’envie de donner.

V : Tu as eu une longue carrière politique. Peux-tu nous en parler ?

Une partie de ma vie peut être qualifiée de politique, au sens le plus noble de ce mot, ce qui m’a permis de jouer successivement ou simultanément avec mes diverses cordes. J’ai fait d’abord mes armes en tant que directeur de l’administration générale du Ministère camerounais de la Jeunesse et des Sports, en 1982 et 1983. C’est une fonction où les qualités d’organisateur m’ont été très utiles.

V : Tu aimes le sport ?

Oui, bien sûr, jeune, j’ai pratiqué le handball et le football à un bon niveau. Mais c’est loin.

V : Revenons à la politique.

L’Economie m’a vite rattrapé. J’ai été nommé Directeur de la Prévision au Ministère de Finances. C’est un poste important s’il en est, dans tous les pays et aussi pour une économie émergente. Je suis devenu ensuite Conseiller Technique puis Chargé de Mission à la Présidence de la République du Cameroun. J’ai pu employer mes connaissances en économie, et aussi le savoir-faire de l’enseignant pour expliquer, être pédagogue, convaincre, avec sérénité et diplomatie, avec si possible une vision à moyen terme.

V : Qui dit économie dit très souvent contexte monétaire.

C’est une évolution presque naturelle. C’est de cette époque que datent mes premiers contacts formels avec le FMI et la Banque Mondiale, puisque je faisais partie des Comités Techniques en charge des négociations des programmes camerounais d’ajustement structurel. Je devins Conseiller du Ministre des Finances, de 1990 à 1993, pour le secteur bancaire et la restructuration des entreprises publiques, et j’ai eu l’honneur de contribuer à la renommée du Cameroun en devenant pendant trois ans le directeur général du Centre Africain d’Etudes Monétaires, à Dakar.

V : Et le ministère de l’Economie et des Finances ?

En 1996, j’ai quitté Dakar pour revenir à Yaoundé comme ministre délégué à l’Economie et aux Finances, poste que je vais tenir six ans. Mon action majeure a concerné le Plan de Stabilisation et la Relance économique. En même temps, je présidais les Conseils d’Administration de deux grandes banques au rôle majeur en Afrique : la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale. Et j’ai eu l’honneur de représenter le Cameroun comme Gouverneur Suppléant au Fonds Monétaire International, d’être responsable de missions officielles en tant que chef de la délégation camerounaise au Japon, à Londres, lors des assemblées annuelles de la Banque Mondiale ou du FMI, etc …

J’ai eu, je crois, comme ministre, la chance de pouvoir jouer un rôle opérationnel dans le cadre d’une économie globale qui se mondialisait déjà, mais de façon inégale, avec un dialogue nord-sud qui s’estompait et n’était plus de toute première actualité, les relations internationales se tournant plutôt vers l’Europe de l’Est et les pays asiatiques. Pour les pays africains, la mondialisation était et est source de soubresauts, conflits, et déséquilibres conjoncturels. Passionnant de participer à la gestion de ce contexte, au niveau du Cameroun.

Mais, les vies ministérielles, même quand elles sont longues, riches et réussies, ont une fin.

V : Comment as-tu rebondi après ces années d’expérience ministérielle ?

A ma sortie du gouvernement en 2002, j’ai pu consacrer un peu plus de temps à mes fonctions de professeur d’Université, écrire livres et articles, participer à des conférences. J’ai créé le Laboratoire d’Analyse et de Recherche en Economie Mathématique, et j’anime, conjointement avec des collègues de l’Université de Rennes 1, un Master2 en Economie Mathématique et Econométrie, option « Ingénierie Economique et Financière ».

En 2009, l’économie monétaire me rattrape et je prends la présidence du Comité Technique de mise en place du Fonds Monétaire Africain, le FMA, chargé de gérer les politiques économiques africaines et d’impulser le développement économique dans le contexte de l’intégration multi-nationale en Afrique, en relative autonomie par rapport au FMI. J’ai ainsi la possibilité d’en proposer les textes fondateurs et constitutifs et les modalités de fonctionnement.

V : Je crois que le lien avec la France ne s’est jamais rompu, y compris au niveau de la reconnaissance.

La France est le pays qui m’a formé. J’ai eu professionnellement l’occasion d’y venir souvent. Et quel ne fut pas mon plaisir, en novembre 2009, d’être élu à l’unanimité Membre Associé de la prestigieuse Académie Française des Sciences d’Outre-Mer, sous le parrainage de Madame Colette Roubet, professeur émérite, dont le discours lors de mon installation a été émouvant. Depuis sa création, en 1922, un seul camerounais l’avait été, le regretté père jésuite Engelbert Mveng.

V : A part le don, tes amis te définissent comme modeste et fidèle en amitié. Qu’en penses-tu ?

Difficile de répondre. D’abord, le pouvoir attire et fascine, c’est un fait. Il faut donc essayer, si possible, de ne pas oublier d’où l’on vient et qui l’on est vraiment. Une anecdote : quand j’étais ministre, j’essayais de m’extraire au plus vite des fastes pour retrouver simplement le petit hôtel parisien 2 étoiles du 14ème arrondissement dans lequel j’allais lorsque j’étais plus jeune, non loin de Malakoff et de l’Ensae.

Quant à la fidélité en amitié, c’est une valeur tellement riche et symétrique. C’est si agréable de dépasser occupations et charges, parfois moralement lourdes, et rendre visite à de vieux amis français. Comment ne pas citer les professeurs Roubet, Durand, Morrisson, Henner, Dhonte ; et Philippe et Laurence Tassi, amis depuis environ 50 ans. J’ai rencontré Philippe pour la première fois en octobre 1969 dans l’équipe de foot de l’Ensae. Nous nous sommes retrouvés à Yaoundé au début des années 70, et j’ai même eu la chance d’être présent, à 28 ans d’écart, à la naissance de leur fils Antoine puis à son mariage. Par ses conseils et ses encouragements, Philippe, que ma maman aimait appeler « le frère blanc de Jean-Marie », m’a beaucoup aidé, comme tant d’autres.

V : Le mot de la fin ?

Une pensée pour le professeur Dominique Strauss Khan. Il m’a fait l’honneur de postfacer l’un de mes ouvrages. Nous étions tous deux ministres à peu près à la même époque, et nous partagions globalement les mêmes points de vue sur plusieurs problèmes économiques contemporains. Le système financier international, l’économie européenne et mondiale auraient peut-être évolué différemment si Strauss Khan avait été élu Président de la République Française en 2012. Mais c’est une autre histoire, que l’on n’écrira jamais.

- La naissance de la science démographique - 27 février 2026

- Deux exemples d’hivers des mathématiques en Occident - 25 juin 2025

- Des grands noms de l’histoire des technologies des médias radio et télévision - 15 juillet 2024

Le Professeur GANKOU Jean Marie à cette faculté de rendre simple ce qui est difficile. C’était un grand honneur d’assister à ces cours d’Analyse combinatoire, et celui des statistiques descriptives à l’Université de Yaoundé Il.

Merci Grand Professeur Gankou Jean Marie pour votre sens de l’humanisme.

J’arrive sur cette page au hasard. Je suis Nnanga Otto Alain Yves le Papa de votre étudiant OTTO Alain Yannick en Master 2 Ingénierie Économique et Financière.

Je travaille hors du Cameroun. Mon fils a été admis en stage à la BEAC Banque des États de l’Afrique Centrale grâce à vous. Qui suis je pour celà ? Le voilà qui va soutenir son Master 2 sous votre coordination.

Je ne peux prier que le bon Dieu de vous bénir et de vous récompenser car je sais que vous avez passé votre temps à aider les enfants ambitieux, studieux, n’ayant pas des parents hauts placés.

Soyez abondamment bénis.

Son rêve est de devenir Professeur Agrégé d’économie sous votre mentorat et je suis certain qu’il y arrivera

Une fois de plus, pluies de bénédictions sur vous.

Une fois au Cameroun, je viendrais vous remercier en pleurant.

Merci Professeur Agrégé.

Merci Monsieur le Ministre

Pluies de bénédictions et longue vie sur vous