Une première version de l’article qui suit a été publiée dans le Dossier Etats-Unis du numéro 51 de Variances, en date de novembre 2014. Bernard Salanié a accepté d’en modifier légèrement le contenu suite au nouveau contexte créé par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Le pourcentage d’étudiants étrangers, et notamment asiatiques, est important dans les meilleures universités américaines. Qu’est-ce qui les attire ? La qualité et l’ouverture internationale du corps enseignant sans doute. Le “college premium” également, qui permet aux diplômés de ces universités d’obtenir des rémunérations beaucoup plus élevées sur le marché du travail. Face au développement attendu de l’enseignement online, cette prime est-elle appelée à durer ?

***

Après avoir travaillé à l’Insee pendant plus de quinze ans (dont sept passés à la direction de l’Ensae ou du Crest), j’ai décidé en 2005 de rejoindre Columbia comme professeur d’économie.

Une réserve s’impose d’emblée : je n’ai qu’une expérience très parcellaire du paysage universitaire américain. Columbia, comme la très grande majorité des universités américaines que j’ai eu l’occasion de visiter, accueille un tout petit échantillon très sélectionné d’étudiants et dispose de ressources considérables. Les dix universités les plus connues ont environ deux cent mille étudiants (tous cycles d’études confondus), sur un total de plus de vingt millions. En comptant généreusement, je n’ai des 95 premiers centiles de la distribution qu’une connaissance de seconde main.

On n’a en France qu’une faible idée de la très grande diversité des universités américaines. Sur 5 500 établissements reconnus comme tels, seuls 300—les “research universities”—délivrent des doctorats, et 700 s’arrêtent au Masters. Les 4 500 autres ne conduisent au mieux qu’au “Baccalaureate”, obtenu en quatre ans et qui correspond à peu près à une licence en Europe ; et 40 % d’entre eux ne délivrent que des “Associate Degrees”, reconnaissant deux années d’études. Les “community colleges” appartiennent à ces dernières catégories.

Ceci ne signifie pas que seules les “research universities” ont un rayonnement international. On trouve dans la liste des meilleurs “colleges” des institutions qui ne délivrent pas (ou peu) de doctorats, comme Dartmouth, Amherst ou Williams, et qui attirent un pourcentage respectable d’étudiants internationaux. Mais elles sont finalement peu nombreuses. Je me concentrerai donc ici sur ce que je connais le mieux.

Le nombre d’étudiants internationaux continue d’augmenter

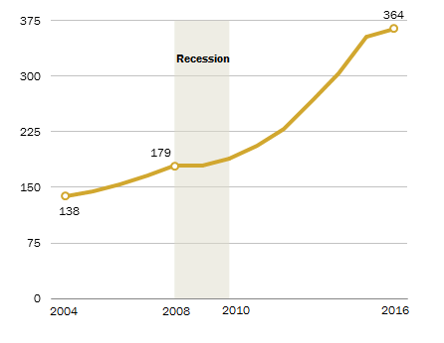

Comme la figure 1 le montre, les universités américaines attirent de plus en plus d’étudiants étrangers. Il y avait en fait très peu d’étudiants étrangers jusqu’aux années quatre-vingt : ils représentaient moins de 2 % des effectifs (4 % aujourd’hui). La Grande Récession avait ralenti ce mouvement, mais il est reparti de plus belle. Les débats de plus en plus houleux autour de l’immigration et l’arrivée au pouvoir d’un président agressivement nationaliste ont évidemment envoyé un signal inquiétant aux étudiants étrangers potentiels. Il est très probable que la croissance des nouvelles entrées va ralentir, et peut même devenir négative pour un temps. Mon pronostic est que les facteurs structurels reprendront vite le dessus ; mais l’actualité politique récente m’incite à la prudence.

Figure 1 : flux d’étudiants étrangers dans les universités américaines (source: Pew Research Center)

Leur pourcentage est bien plus élevé dans les meilleures universités. A titre d’exemple, 17 % des étudiants de Columbia College sont étrangers. La provenance de ces étudiants a évidemment beaucoup changé : le Canada et le Royaume-Uni partagent aujourd’hui les cinq premières places avec la Corée, l’Inde et la Chine -la France est neuvième. La prépondérance des étudiants asiatiques est encore plus forte sur la Côte Ouest, et aussi dans les universités moins réputées.

Ces deux tendances -croissance du nombre d’étudiants étrangers et de la représentation asiatique- sont spectaculaires en ce qui concerne les programmes doctoraux. Là encore, Columbia l’illustre bien. Les trois-quarts des thésards du Département d’économie sont étrangers, dont une dizaine de français (certains passés par l’ENSAE). La proportion est aussi élevée dans la plupart des départements scientifiques.

Qu’est-ce qui les attire ?

La mondialisation contribue aux flux d’étudiants internationaux, mais chacun sait que ces flux sont asymétriques. La langue joue un rôle, et les pays anglophones ont bien plus que leur part. L’ouverture internationale du corps enseignant est aussi un argument très important. Mon département a une trentaine de professeurs étrangers (dont trois français). La proportion de professeurs américains est nettement plus proche du quart que de la moitié. L’international attire l’international, et l’ouverture va de soi lorsque le corps enseignant est lui-même si divers.

Le coût affiché des études est certes souvent élevé (plus de 50 000 dollars par an à Columbia), mais ce chiffre doit être sérieusement nuancé. D’une part, ce coût est très faible au regard des bénéfices attendus. De multiples études empiriques évaluent le rendement de cet investissement, et leurs résultats convergent : avec un “college premium” de l’ordre de 60 %, bien peu de placements sont aussi attractifs. Le jeu des multiples aides et exemptions consenties fait d’ailleurs que le coût des études est bien plus faible que les montants affichés. A Columbia, plus de la moitié des étudiants du College sont aidés, et la scolarité est par exemple gratuite pour les étudiants dont les parents ont des revenus inférieurs à 60 000 dollars par an. Ce cas n’est pas unique : il se retrouve plus ou moins dans toutes les universités de premier rang.

Ces chiffres ne concernent d’ailleurs que le College. Les études doctorales sont généralement gratuites, et les étudiants reçoivent un revenu de l’université ; en retour, les étudiants qui ne disposent pas de financements d’autres institutions doivent assurer des TD ou travailler comme assistants de recherche.

J’ai cité un “college premium” de 60 % ; mais il est bien plus élevé pour les meilleures universités. Le label “Harvard” est mythique, bien au-delà des Etats-Unis. A un moindre degree, “Ivy League” reste un marqueur qui continue à ouvrir bien des portes. La crise si médiatisée de l’endettement étudiant tient au moins autant de l’intox que de l’info : il y a bien des jeunes qui ont de grandes difficultés à rembourser leurs emprunts, mais leur pourcentage est minime au regard des cinq millions d’entrants chaque année ; et il est infime parmi les diplômés des meilleures universités.

Enfin, le principal argument de vente de l’élite universitaire américaine reste la qualité inégalée de ses enseignants et chercheurs. Les Etats-Unis recrutent dans le monde entier sans aucun souci de préférence nationale. Les salaires y sont plus élevés qu’ailleurs, mais on aurait tort d’exagérer ce point : les diverses “Schools of Economics” d’Europe, par exemple, peuvent aussi offrir des salaires attractifs. Ce qui attire les meilleurs chercheurs, ce sont les meilleurs collègues, les meilleurs thésards, et les financements pour leur recherche. Les Etats-Unis restent en avance sur ces trois points, et notamment sur les deux premiers. Pour ne parler que de l’économie, chacune des meilleures universités dispose dans tous les domaines importants d’un ou deux des meilleurs spécialistes mondiaux ; et on trouve dans les cinquante meilleurs départements des économistes du plus haut niveau mondial. Aucun autre système universitaire national ne dispose de cette profondeur de talent, et les étudiants en sont parfaitement conscients.

L’avenir du modèle universitaire américain

Les “fondamentaux” du modèle universitaire américain restent solides, au moins dans sa partie la plus attractive -les meilleures “research universities”-. Commençons par les finances. Harvard a un “endowment” de plus de 35 milliards de dollars, pour un budget de 4 milliards de dollars ; tout le monde n’est pas aussi riche, mais une quinzaine d’universités ont des endowments de plus de 5 milliards de dollars. Chaque année, plusieurs de ces universités annoncent qu’un généreux donateur leur a offert plusieurs centaines de millions de dollars -ce en sus des très nombreuses contributions moins spectaculaires qui constituent l’essentiel de leur fonds-. Le taux de rendement des capitaux investis par les plus grandes universités est élevé, et est bien supérieur aux rendements obtenus par les institutions moins bien dotées. Je renvoie le lecteur intrigué au chapitre 12 du “Capital au XXIe siècle” de Thomas Piketty pour plus de détails. Cette richesse assure une grande sécurité aux meilleures universités américaines : les frais de scolarité peuvent par exemple être réduits sans remettre en cause leur modèle économique.

Les changements technologiques en cours et notamment la diffusion de l’enseignement online ne peuvent que bénéficier à l’élite mondiale des universités. Comme Sherwin Rosen l’avait décrit dès 1981, la taille du marché amplifie les différences de talent et donne naissance à des “économies de superstars”. Les universités qui peuvent attirer les meilleurs enseignants et chercheurs devraient en tirer profit. A l’inverse, les institutions moins cotées sont légitimement inquiètes pour leur viabilité économique.

La seule menace réelle pour les “top 10” américaines serait l’émergence de concurrents aussi attractifs dans d’autres pays. Cela s’est déjà produit dans l’histoire : avant la Première Guerre Mondiale, de nombreux Américains venaient étudier en Europe. Le modèle était alors allemand, et il pourrait par exemple devenir chinois d’ici quelque temps. A ce stade, cela reste de la science-fiction. Les Européens sont des concurrents plus crédibles, et surtout le Royaume-Uni qui a plusieurs longueurs d’avance sur la France et l’Allemagne. Mais il y faudrait un changement structurel majeur. Les progrès réalisés dans l’allocation des fonds de recherche ont été un pas important ; mais bien des verrous doivent encore sauter si les universités européennes veulent lutter à armes égales avec leurs concurrentes américaines.

- Les universités américaines : un rayonnement international intact ? - 5 février 2018

Commentaires récents