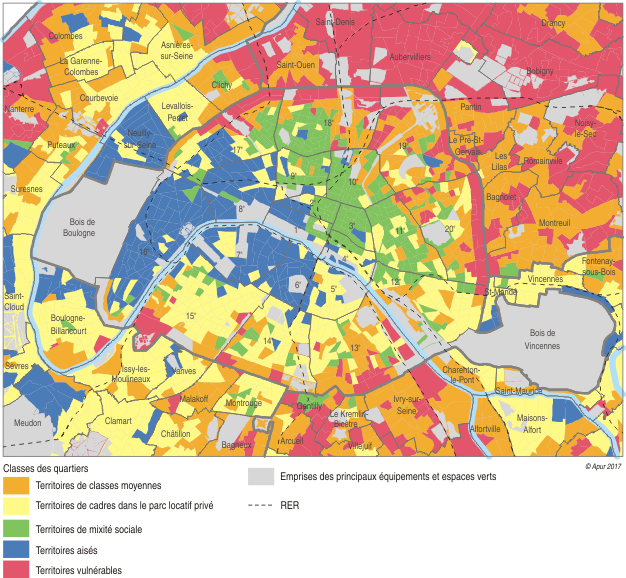

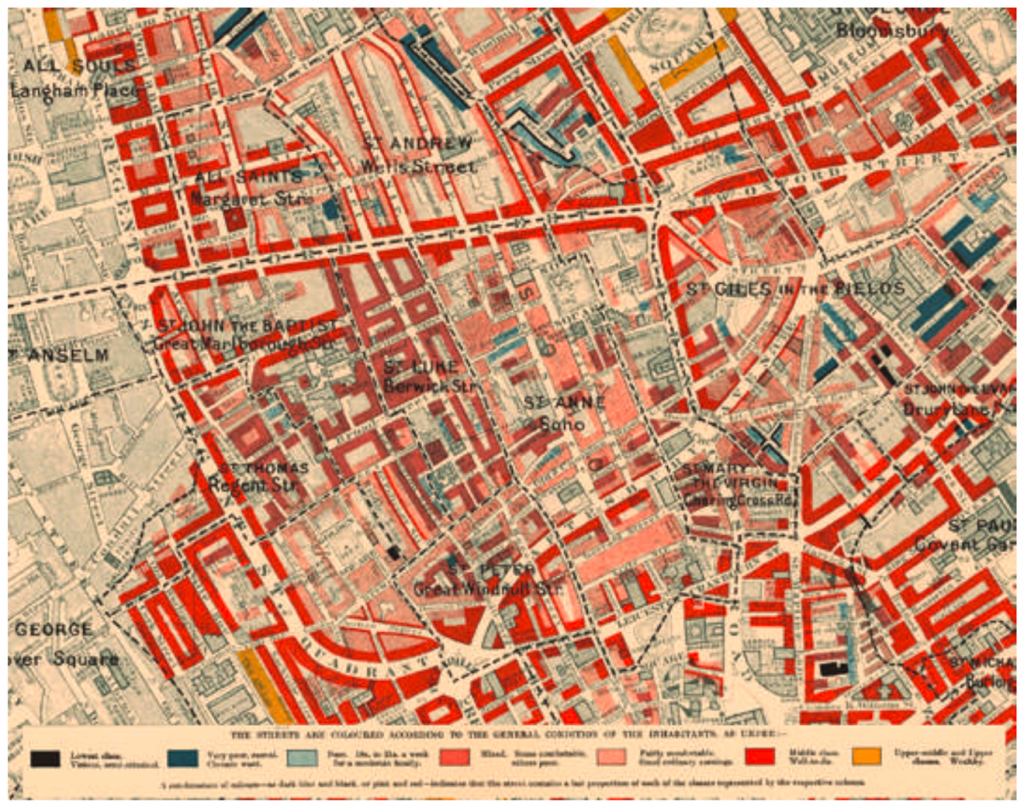

Le numéro 53 d’Insee Analyses Ile-de-France propose une analyse sur « une mosaïque sociale propre à Paris », proposant la carte de la Figure 1.

Figure 1 : INSEE, Insee Analyses 53, 2017

Cette carte est a priori familière à beaucoup de monde, dans le sens où on reconnait rapidement la ville représentée, on sait y retrouver rapidement différents éléments, et on sait lire l’information présentée, presque instinctivement. Dans l’histoire urbaine, la manière dont on voyait, et dont on représentait les cartes, a souvent été à la base de l’aménagement des villes. Changer de représentation a permis de modifier la structure des villes. Nous allons reprendre ici les deux grands tournants historiques, évoqués dans Söderström (1996), en nous inspirant de deux ouvrages récents : la représentation de Rome au début de la Renaissance, et les premiers plans ichnographiques, décrite dans Maier (2015), et les cartes « sociales » ou « sanitaires » de Londres des fonctionnaires victoriens, décrites dans Vaughan (2018). En particulier, ces dernières sont les ancêtres des cartes de zonage, abondamment utilisées en urbanisme, mais correspondant aussi à la majorité des cartes produites par les statisticiens et les économistes (la carte de l’INSEE en est un exemple). Et certaines cartes datant du siècle passé n’ont rien à envier aux cartes produites aujourd’hui, à l’ère du big data.

Rome, Leon Battista Alberti et Leonardo Bufalini, et les mobiles immuables

Dans l’histoire de l’urbanisme, De Re Aedificatoria d’Alberti (présenté sous forme manuscrite au pape Nicolas V en 1452, mais publié seulement en 1485) est souvent mentionné comme un texte fondateur, comme le rappelle Choay (1980). Le traité d’Alberti est effectivement le premier texte à considérer la construction (Alberti préfère le terme « édification » – ædificatoria – pour couvrir à la fois l’architecture et l’urbanisme) en termes d’un domaine autonome auquel la méthode rationnelle doit être appliquée. L’histoire de la représentation voit un tournant avec la Renaissance, avec des formes figurées pour représenter l’espace urbain. On va quitter l’esthétique médiévale avec la redécouverte de la perspective, qui va produire une rationalisation de ce qui peut être vu, même si elle induit souvent une vision partielle de l’objet. Dans son traité, Leon Battista Alberti propose une méthode scientifique régissant l’art de la construction de la maison, mais aussi de la ville entière. Mais c’est dans Descriptio urbis Romae, écrit probablement à la même époque, qu’il approfondit l’idée de la planification urbaine, en prenant l’exemple particulier de Rome.

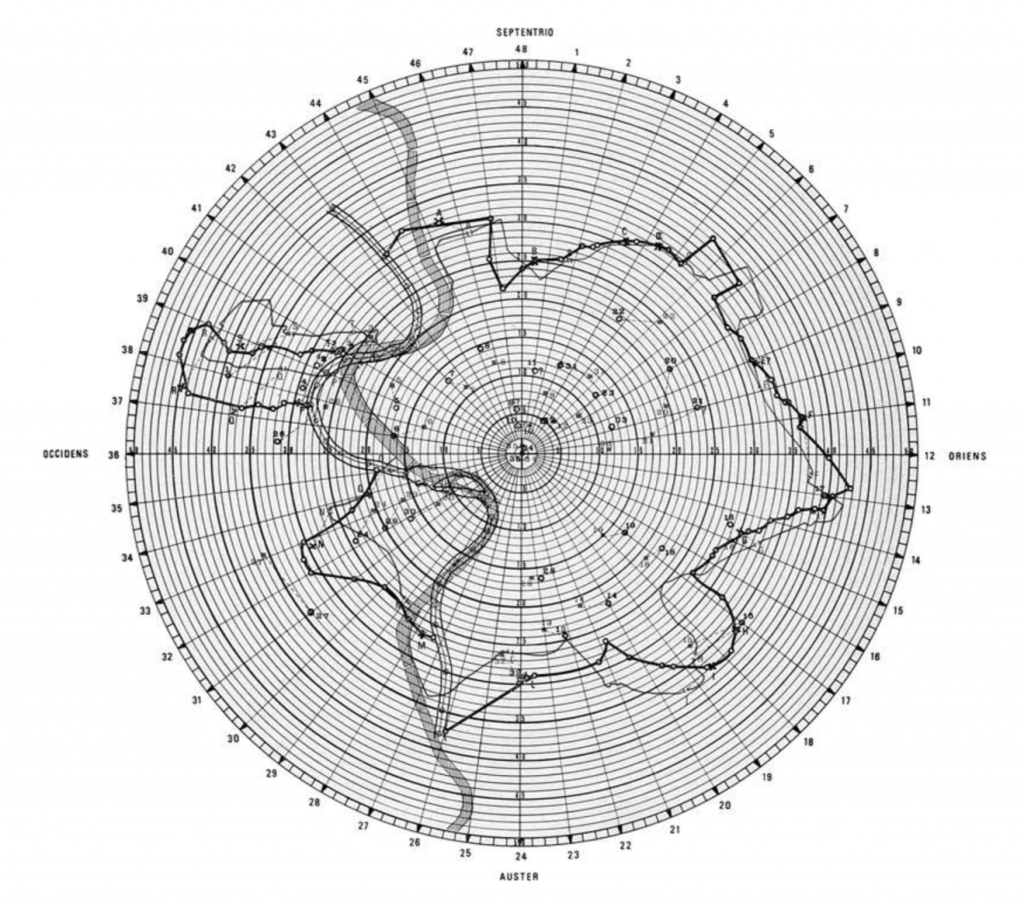

Dans son ouvrage, Alberti ne propose aucun plan de Rome, mais une liste d’instructions à suivre pour en constituer un, avec les tableaux de coordonnées de plusieurs éléments importants de la ville, naturels, mais aussi artificiels. La liste inclut les remparts, le fleuve (le Tibre), les portes de la ville, plus d’une trentaine de bâtiments publics, incluant le Capitole, qui pour Alberti, constitue le point de référence du plan urbain. Il propose pour représenter la ville d’utiliser un disque découpé en 48 portions, et d’utiliser la distance au Capitole (en plus d’un compas) pour placer n’importe quel édifice. Tous les calculs sont détaillés dans Ludi Matematici Descriptio, utilisant des techniques de triangulation. En 1450, Alberti invente le plan géométrique, correspondant à ce que nous appellerions aujourd’hui le plan d’une ville, même si la forme circulaire peut surprendre au premier abord (voir la Figure 2), et ne correspond pas au plan ichnographique que nous utilisons tous aujourd’hui (obtenu par projection horizontale et géométrale sur un plan).

Figure 2 : reconstitution de la carte d’Alberti dans Descriptio urbis Romae, par Luigi Vagnetti dans Lo studio di Roma negli scritti albertiani (1974). Source : Maier (2015)

Son plan correspond à l’émergence d’un nouveau mode de représentation, très géométrique. Mais il faudra attendre le plan de Leonardo Bufalini en 1531 pour voir arriver le premier plan ichnographique (il serait injuste d’oublier le plan d’Imola dessiné en 1503 par Léonard de Vinci). Si le plan d’Alberti indiquait les coordonnées d’un édifice, Bufalini décida d’incorporer le plan au sol des bâtiments dans son plan de la ville.

Figure 3 : carte de Bufalini, Roma, 1551, British Library Londres. Source : Maier (2015)

Mais si le plan d’Alberti a autant marqué, c’est aussi parce qu’il est arrivé au moment où le pape Nicolas V lança un plan de reconstruction de Rome, concernant un quartier entier, allant du château Saint Ange – ou Castel Sant’Angelo – et le Vatican. C’est probablement la première planification urbaine à cette échelle, proposant d’utiliser la forme urbaine comme instrument d’ingénierie sociale. La représentation d’Alberti a aidé ce projet, avec une vision scientifique de la carte, n’étant plus tributaire des compétences artistiques de l’artiste, ou d’inscrire la carte dans un récit qui lui donnerait sens. Cette carte urbaine est autosuffisante, contenant les termes de sa propre signification. Pour reprendre la terminologie de Latour (1989), ces représentations qui peuvent être détachées du lieu (ou de l’objet) qu’elles représentent, « tout en restant immuables pour qu’elles puissent être déplacées dans toutes les directions sans distorsion, perte ou corruption supplémentaire » correspondent à des mobiles immuables. La carte d’Alberti est un des premiers exemples de ces mobiles immuables. Elle juxtapose le naturel et la construction humaine, le profane et le sacré, plaçant la mesure et la position comme uniques valeurs.

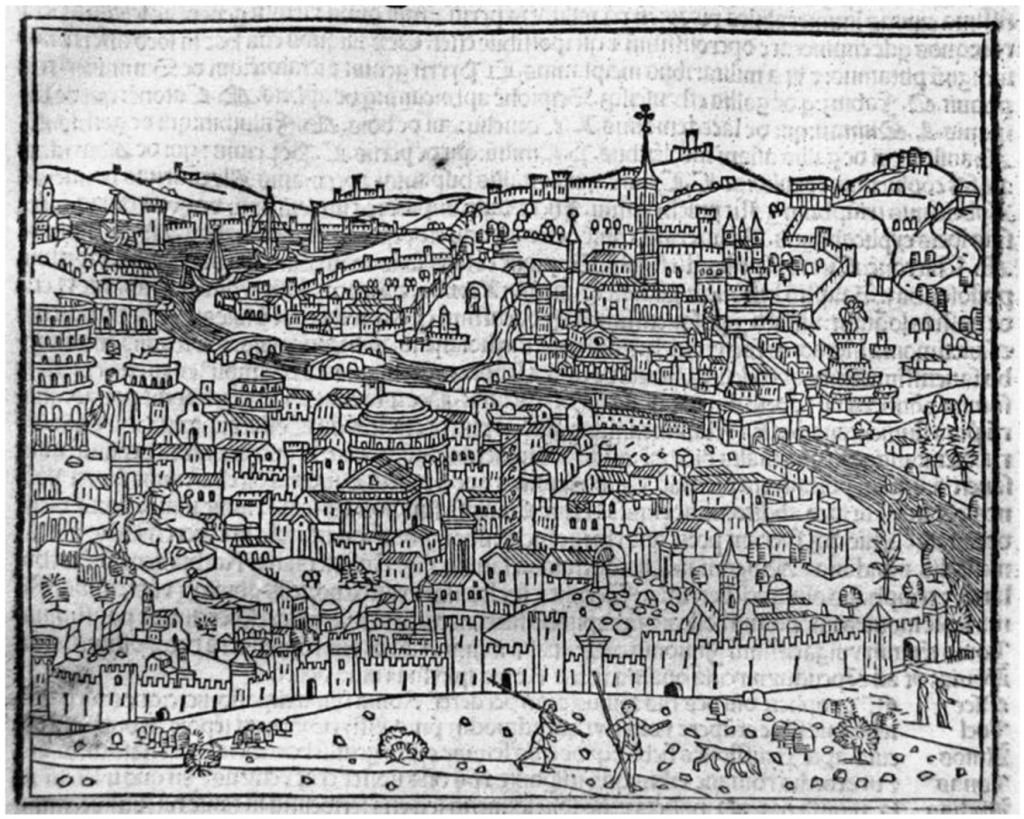

Ces plans voient l’espace urbain comme un tout, ne proposant pas un unique point de vue, comme les cartes plus classiques (pour l’époque) de Jacopo Filippo Foresti, par exemple (voir Figure 4). Il est possible de prendre le point de vue de Foresti pour voir sa carte. La carte d’Alberti, elle, n’existe qu’en tant qu’objet abstrait.

Figure 4 : vue de Rome par Jacopo Filippo Foresti, 1490. Source : Maier (2015)

Si la carte de Leonardo Bufalini a révolutionné la cartographie urbaine, et si le plan ichnographique est la représentation dominante aujourd’hui, ces cartes sont toutefois restées longtemps marginales, car exclusivement réservées à des fins administratives, militaires ou administratives. La carte de Foresti n’a d’ailleurs pas complètement disparu : on la retrouve dans les cartes touristiques, par exemple, peu soucieuses des proportions, cherchant simplement à mettre en scène des monuments, ou à signaler des itinéraires. On oppose alors une vision souvent locale, horizontale (à l’échelle humaine finalement) à une vision parfois dite zénithale qui propose de concevoir les objets en termes abstraits. C’est cette dernière qui permet de représenter la ville sous formes de quartiers différents, avec des niveaux de richesses différents par exemple, aboutissant aux plans géométriques de statistique sociale à l’époque victorienne, permettant de faire l’objet de recensement, de mesure, de comparaison.

On pourra noter également la carte de Rome de 1748 créée par Giambattista Nolli. Auparavant, Leonardo Bufalini proposa de prendre le point de vue d’un aigle, volant au-dessus de la ville. Nolli a établi la pratique désormais courante, de représenter des villes entières d’en haut sans un seul point focal, chaque bloc étant plutôt considéré comme si le cartographe était directement au-dessus.

Figure 5 : la carte de Rome de Giambattista Nolli, 1748. Source : Sylvain Mottet

Londres, Thomas More et Charles Booth, et les cartes de zonage

À la fin du 19ème siècle (à partir de 1870) on voit en Allemagne les premières « cartes sociales », nées dans le contexte d’une population urbaine de plus en plus dense, de tensions sociales importantes, et d’une détérioration des conditions sanitaires. Les urbanistes allemands ont proposé une vision de la ville novatrice, comme un organisme vivant qu’il convenait de faire fonctionner plus efficacement. En 1876, Reinhard Baumeister dans Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung et surtout Josef Stübben dans Der Städtebau, en 1890, ont proposé les premiers manuels de planification urbaine. Ainsi, Baumeister propose, vers la fin du premier chapitre, de recourir à un plan d’expansion urbaine, un plan directeur destiné à organiser l’espace urbain futur. Pour lui, il s’agissait d’assurer la stabilité et le bon fonctionnement d’une ville conçue comme un organisme vivant pour faire face aux problèmes auxquels elle est confrontée : surpopulation dans certains quartiers, problèmes de circulation et d’hygiène, troubles sociaux, etc. Pour ce faire, il suggère de spécialiser les secteurs de la ville en termes fonctionnels et sociaux – ce que nous appellerons par la suite un « plan de zonage » (ou Bauzonenplan) – et de garantir la pérennité de cette spécialisation. Toutefois, il met en garde contre un plan directeur trop rigide et inflexible : le développement urbain ne peut être planifié avec trop de précision, et il est donc contre-productif de vouloir le figer dans un cadre totalement prédéterminé. Son plan vise à fournir des directives générales nécessaires à la cohésion de l’organisme urbain. Il note en particulier que plus il y aura de directives, plus elles devront faire l’objet de plans locaux dont l’horizon temporel sera limité.

Le plan de zonage n’a certes pas été conçu à l’origine comme faisant partie du plan directeur, mais il est très vite devenu le document clé, sa partie la plus claire et la plus efficace. L’objectif était de comprendre, en un seul coup d’œil, l’ensemble de la ville dans le cadre d’un projet administratif. Il ne s’agit pas seulement d’avoir une vision d’ensemble de la ville (ce que le plan ichnographique permettait déjà) mais d’utiliser des codes de couleurs facilitant aussi la régulation totale de cette ville. Ce plan de zonage a en particulier permis de prédire plusieurs années, voire des décennies à l’avance, quelles seraient les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles d’une zone déterminée. En particulier, il permettait aux investisseurs d’anticiper l’avenir d’une zone et de garantir un certain retour sur leurs investissements.

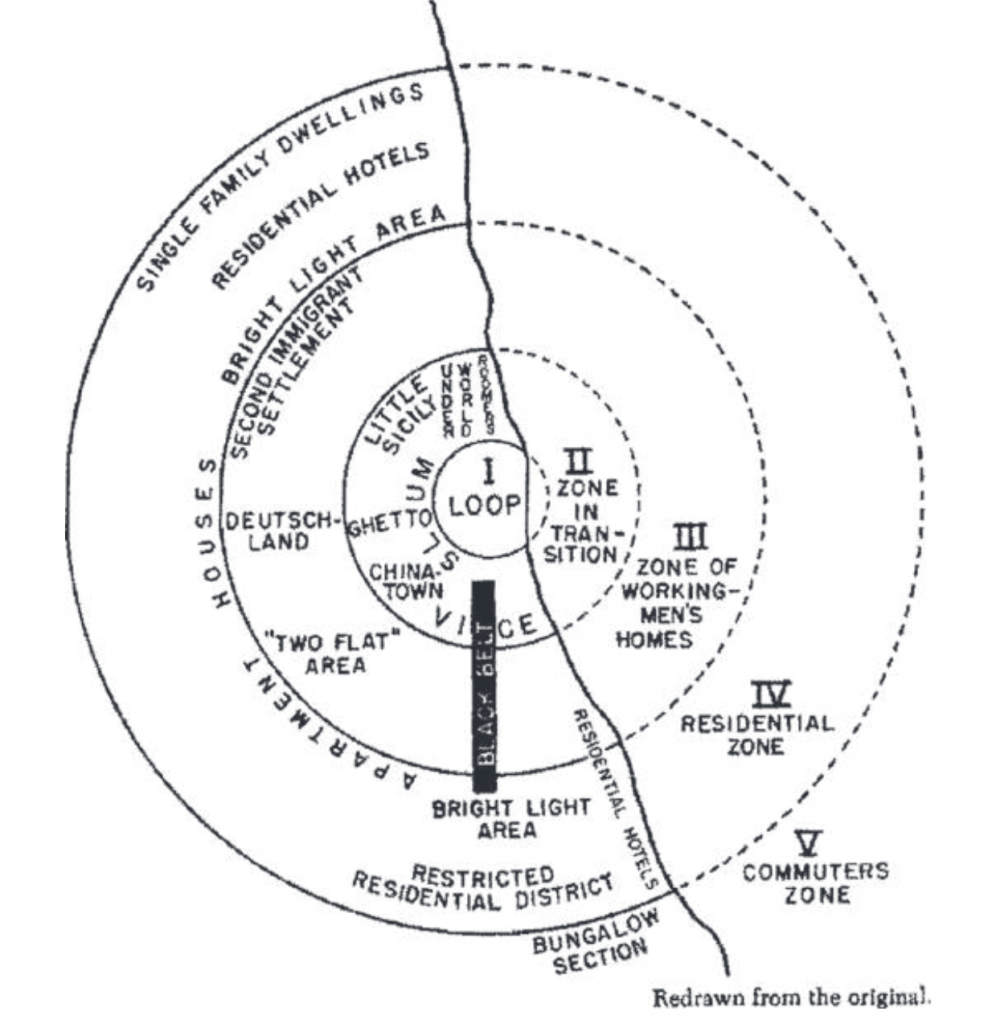

Cette vision proposée par Baumeister a ainsi permis de mieux voir, par exemple, que les zones les plus bourgeoises étaient souvent situées dans l’ouest des villes. Cette position s’explique simplement par le fait que ces zones sont souvent plus saines d’un point de sanitaire : la fumée et le smog produits par les villes sont dispersés dans les couches supérieures de l’atmosphère, et lorsque le vent vient de l’ouest (ce qui arrive le plus souvent dans la majorité des villes européennes) la fumée et le smog sont transportés vers l’est et vers les couches inférieures de l’atmosphère. A partir de cette observation, il devient naturel de construire les usines à l’est et les habitations à l’ouest. Les travaux de Baumeister n’ont pas été que théoriques : il a travaillé à l’aménagement de la ville de Francfort en 1891, puis Berlin, Cologne, Essen, etc. A Francfort, il propose ainsi l’idée de zones concentriques, reprise par la suite par de nombreux économistes. La Figure 6 reprend cette forme de ville, dans un article publié en 1925 par Ernest Burgess (qui sera par la suite un des fondateurs de l’école de Chicago). Au début de la première guerre mondiale, toutes les villes allemandes avaient un plan de zonage. Et dans les années suivantes, ce sont les États-Unis qui ont adopté le concept, avec New York en 1916, et plus de 500 villes en 1926. Cette année-là, le zonage a été officiellement institutionnalisé, avec l’accord de la Cour Suprême. En 1933, c’est la Charte d’Athènes qui reconnaît le zonage comme tâche principale et centrale de la planification urbaine.

Figure 6 : Burgess, la ville concentrique, 1925. Source : Vaughan (2018)

Mais en parallèle du développement allemand, où les fonctionnaires imaginent les instruments de l’urbanisme contemporain, la planification sociale en Angleterre se fait dans un contexte de tensions sociales fortes. La paupérisation d’une grande partie de la population, les nombreux logements très précaires, les conditions sanitaires désastreuses et l’augmentation de la criminalité dans les grandes villes ont fait de la gestion du développement urbain un sujet extrêmement sensible, et politique. Il n’est pas surprenant de voir paraître les travaux de Patrick Geddes à Édimbourg. Biologiste de formation (on retrouve la ville vue comme un organisme vivant) et anarchiste militant, il pensait l’image, la cartographie comme outils centraux pour lutter contre la pauvreté. Il a développé et plaidé en faveur de l’utilisation de la statistique et de la cartographie dans le cadre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, probablement plus que quiconque à cette époque. Mais l’histoire retiendra surtout les travaux de Charles Booth, à Londres, à partir de 1886.

Charles Booth, qui a commencé comme marchand et armateur, s’est consacré pleinement à la fin du 19ème aux premières enquêtes sociales, basées sur une taxonomie précise des catégories sociales. Il fut ainsi le premier à produire des cartes sociales couvrant l’ensemble d’un espace urbain. Ses enquêtes se concentrèrent d’abord sur l’East End, le quartier le plus défavorisé de Londres, avant de s’étendre à toute la ville, sur plus de 17 années. Son objectif était de fournir une étude scientifique des conditions de vie de la population londonienne afin de mettre un terme aux images des quartiers défavorisés. Comme il le dit en 1902, son objectif était d’établir « the numerical relation which poverty, misery and depravity bear to regular earnings and comparative comfort, and to describe the general conditions under which each class lives ».

L’approche adoptée par Booth a été fondée sur la création d’une classification statistique des catégories sociales, allant de A (la classe inférieure) à H (la classe moyenne supérieure). Il a donc créé, à partir des notes prises sur le terrain par les inspecteurs, une taxonomie qui distingue les différents secteurs du spectre social. Il a ainsi chiffré le nombre de « pauvres » (classes A-D) à 300 000 personnes dans l’East End et 1 300 000 pour l’ensemble de la ville, soit près du tiers de la population totale à l’époque. L’impact des chiffres sur le public a été énorme et a été renforcé par les cartes de la pauvreté qui ont été incluses dans les volumes de résultats traitant d’abord de l’East End, puis, quelques années plus tard, de la ville entière, comme illustré par la Figure 7.

Figure 7 : Charles Booth, Map Descriptive of London Poverty, 1898. Source : Vaughan (2018). Voir aussi https://booth.lse.ac.uk/map/

La carte permet de passer d’une logique sociale à une logique spatiale : une classe particulière se trouve traduite en termes cartographiques, devient un bâtiment, un bloc de maisons, une rue, une zone urbaine entière. La carte sociale a donc permis de penser la ville en termes d’unités spatiales homogènes. Ce raisonnement est essentiel pour l’urbanisme : il ne pouvait en effet pas se développer dans le contexte de la complexité du discours, distinguant les différents habitants d’un même bâtiment. Cette vision sociale de la cartographie, en mettant l’accent sur les bidonvilles et les quartiers pauvres, est à rapprocher d’un objectif sanitaire.

Cela dit, penser le développement urbain en termes d’interventions sanitaires, destinées à guérir la société de ses maux, n’est pas nouveau. En 1516, Thomas More a fondé l’une des formes principales de la théorie de l’urbanisme, commençant par un diagnostic de la maladie pour ensuite proposer une solution définitive par une restructuration totale de la forme urbaine. Au cours du 18ème siècle, la traduction de ce principe consistait à en isoler des zones d’intervention particulières (caractérisées par leur insalubrité) et de les supprimer, balayant le passé urbain. La solution retenue à la fin du 19ème siècle est plutôt de travailler à partir de ce qui existait déjà, et de trouver les solutions les plus efficaces pour gérer les changements futurs probables dans le contexte urbain.

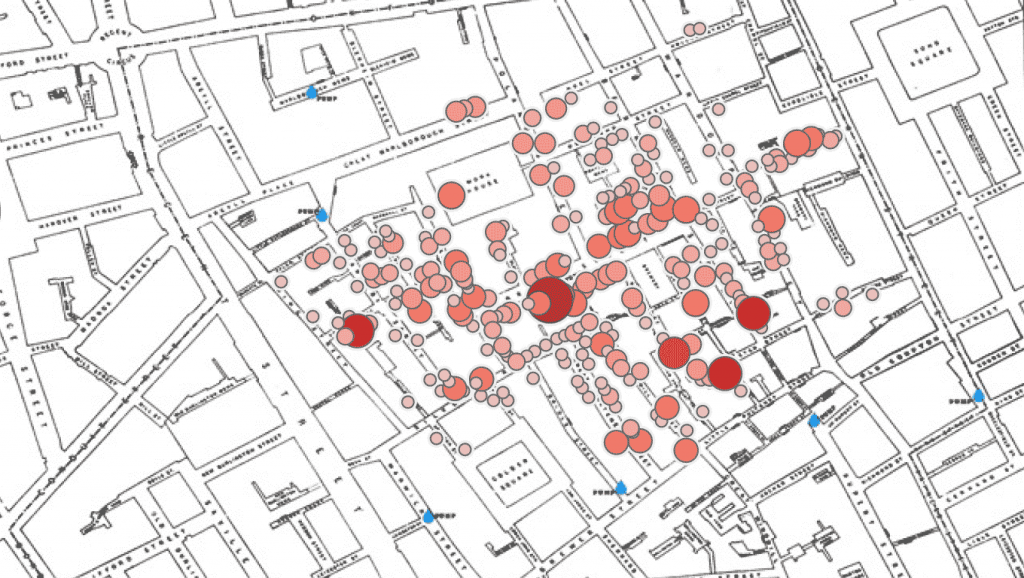

On commence à relier les maladies à la densité de population, à une mauvaise ventilation et à l’humidité. « Le sale, le malsain, l’infectieux, le corrompu ou simplement la puanteur sont les catégories qui permettent de penser ce que nous nommons aujourd’hui la pollution » pour reprendre les termes de Fureix et Jarrige (2015). On passe alors de la carte sociale à la « carte morale », une ville pensée par les hygiénistes. La géographie morale, qui jusqu’alors faisait l’objet d’observations partielles et non systématisées, trouve dans la carte un espace (graphique) qui la synthétise et l’organise. La carte sociale a donné la vision globalisatrice nécessaire à l’existence d’une planification urbaine, et à la localisation précise des sites nécessaires au fonctionnement ciblé et rationnel de son action thérapeutique. On a en tête la cartographie du docteur John Snow en 1854 sur l’épidémie de choléra, présentée (et actualisée) sur la Figure 8. A l’époque, la théorie dominante était la théorie des miasmes, affirmant que les maladies comme la peste ou le choléra se propageaient sous la forme de mauvais air. En 1854, avec l’aide du révérend Henry Whitehead, en interrogeant des résidents du quartier, il établit la répartition géographique des cas, et identifie la source de l’épidémie : une pompe d’eau publique dans Broad Street. Si les recherches microbiennes n’ont pas établi scientifiquement le danger de la pompe d’eau, l’étude cartographique de la propagation de l’épidémie a suffi à convaincre les autorités de la fermer.

Figure 8 : John Snow, On the Mode of Communication of Cholera, 1855. Source : https://tabsoft.co/2y82nbf

Cela dit, comme le rappelle Vaughan (2018), on retrouve des travaux similaires partout en Angleterre à la même époque, comme la Sanitary Map of the Town of Leeds d’Edwin Chadwick, représentée sur la Figure 9. Sur cette carte, Chadwick identifie deux groupes d’habitations : les maisons de la classe ouvrière et les magasins, les workhouses et les maisons des artisans. Les points de couleurs, indiquant des maladies contagieuses, ne semblent proliférer que dans les quartiers populaires. En particulier, la carte a permis de noter que les malades ne vivaient pas dans des régions contiguës, mais qu’ils sont parsemés autour de la carte.

Figure 9 : Edwin Chadwick, Sanitary Map of the Town of Leeds, 1842. Source : Vaughan (2018) et https://bit.ly/2zL3pM8

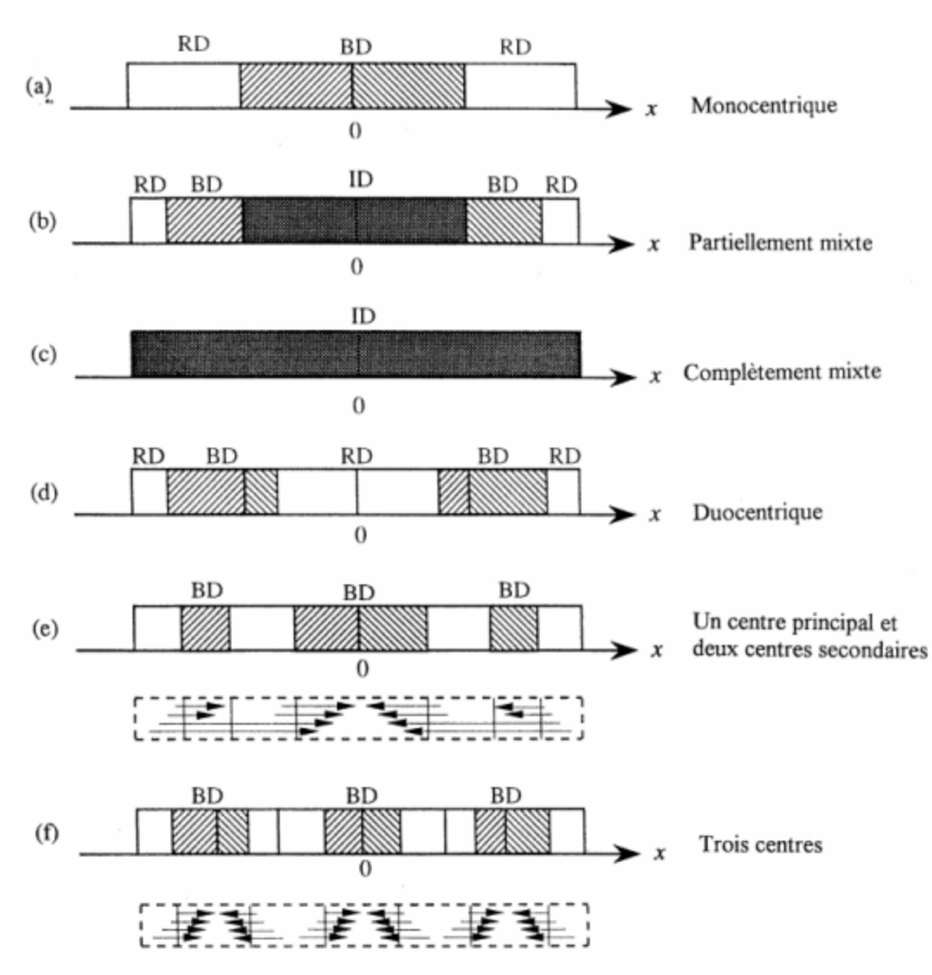

Si la cartographie de la ville est aujourd’hui complexe et riche, on notera que les économistes ont mis beaucoup de temps à quitter le modèle de la « ville linéaire », introduit dans Hotelling (1929), longuement raffiné au cours du temps, comme le montre la Figure 10, opposant la partie résidentielle (RD – residential district), au centre des affaires (BD – business district). Mais c’est une autre histoire…

Figure 10 : les différentes formes de la ville linéaire. Source : Fujita & Thisse (1997)

Booth, Charles (1902). Life and Labour in London. 17 volumes.

Burgess, Ernest (1925). The Growth of the City: An Introduction to a Research Project. https://bit.ly/2P15tVK

Choay, Françoise (1980). La règle et le modèle, Paris, Seuil.

Fujita, Masahisa et Thisse, Jacques-Francois. (1997), Économie géographique, Problèmes anciens et nouvelles perspectives. Annales d’Économie et de Statistique, 45, 37-87.

Fureix, Emmanuel et Jarrige, François. (2015), La modernité désenchantée : relire l’histoire du XIXe siècle français, Paris, La Découverte.

Hotelling, Harold (1929). Stability in Competition. The Economic Journal, 39, 41-57.

Latour, Bruno (1989). La science en action. Paris, La Découverte.

Maier, Jessica (2015). Rome, measured and imagined. The University of Chicago Press.

Söderström, Ola (1996). Paper cities: visual thinking in urban planning. Ecumene, 3, 249-281.

Vaughan, Laura (2018). Mapping Society: The Spatial Dimensions of Social Cartography. UCL Press. https://bit.ly/2RhJlHY

- Les biais, les discriminations et l’équité en assurance - 12 septembre 2022

- Un double centenaire : « Treatise on probabilities » de John Maynard Keynes et « Risk, Uncertainty and Profit » de Frank Knight - 2 septembre 2021

- Petite histoire des paris sportifs - 22 juillet 2021

Commentaires récents