Cet article est une version allégée de la note initialement publiée sur le site de l’Institut des Politiques Publiques, le 28 mai 2025

Bien que les femmes soient majoritaires dans l’enseignement supérieur en France, elles restent fortement sous-représentées dans les grandes écoles d’ingénieurs, notamment les plus sélectives. Ces écoles recrutent sur concours, censés garantir une sélection objective fondée sur les performances académiques. Leur préparation exige deux à trois années en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), réputées pour leur intensité. La faible proportion de femmes admises dans les écoles les plus sélectives pourrait s’expliquer par deux types de facteurs : des écarts de performance (avant ou pendant la CPGE, ou au moment du concours), ou des différences de préférences quant aux concours présentés ou au choix d’affectation. Nos analyses permettent d’écarter à la fois le rôle des préférences et celui des performances avant l’entrée en CPGE comme causes principales, car ces facteurs jouent en réalité en faveur des femmes. Le cœur de l’explication réside dans une inversion progressive de l’écart de performance entre les femmes et les hommes au cours des années de classe préparatoire, notamment dans les filières les plus sélectives et compétitives, les classes « étoile ». Ce décrochage se double d’un léger désavantage des femmes le jour du concours, qui contribue également – bien que dans une moindre mesure – à leur sous-représentation dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives.

- Cette note s’appuie sur une base de données inédite, construite à partir d’un appariement entre les données administratives exhaustives du Service de concours écoles d’ingénieurs, des données administratives du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, ainsi que de données collectées auprès de 18 classes préparatoires scientifiques en France métropolitaine couvrant la période 2015-2023.

- Lors de l’entrée en CPGE scientifique, les femmes ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins. Pourtant, à l’issue de ces deux à trois années de classe préparatoire, elles accèdent moins souvent aux grandes écoles d’ingénieurs les plus sélectives. Elles y représentent seulement 20 % des effectifs, contre 25 % dans les CPGE scientifiques.

- Cette sous-représentation s’explique en partie par une moindre performance le jour du concours, mais surtout par un renversement de l’écart de performance entre les sexes : initialement en faveur des femmes, celui-ci devient favorable aux hommes au cours de la première année de CPGE, et s’amplifie jusqu’aux concours.

- Nos analyses montrent que cet écart s’accroît particulièrement dans les environnements les plus compétitifs, notamment dans les classes préparatoires dites « étoile », qui renforcent la dynamique de décrochage relatif des femmes.

Dans de nombreux pays, l’accès à l’enseignement supérieur repose sur des concours d’entrée ou des examens standardisés (OECD, 2019). Ces épreuves nécessitent une préparation rigoureuse et sont souvent considérées comme la pierre angulaire de la méritocratie car elles sont censées garantir une sélection objective fondée uniquement sur les compétences académiques des candidats. Cependant, la littérature en économie expérimentale a mis en évidence des disparités de genre face à ces examens à forts enjeux. Ces écarts s’expliquent notamment par des différences de performance et d’appétence pour la compétition (Gneezy, Niederle et Rustichini, 2003; Niederle et Vesterlund, 2011). Plusieurs études ont ainsi montré que les femmes ont tendance à sousperformer lors de ces épreuves décisives par rapport à leurs résultats au contrôle continu, en particulier dans des disciplines perçues comme masculines, telles que les mathématiques. Ce phénomène, que nous désignerons comme l’« effet examen du jour J », impacte négativement les trajectoires éducatives des étudiantes (Arenas et Calsamiglia, 2022; Jurajda et Münich, 2011).

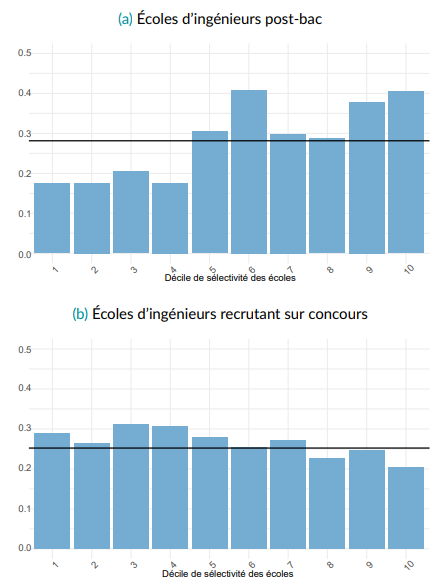

Notre étude porte sur les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques et les concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs en France. Elle met en lumière un fait stylisé surprenant : alors que les femmes intègrent les CPGE scientifiques avec de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins, elles se retrouvent sous-représentées dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives. En effet, les femmes inscrites en CPGE scientifiques ont obtenu en moyenne de meilleurs résultats au baccalauréat : 59 % ont décroché une mention « très bien », contre 47 % des hommes. Cet écart persiste même lorsqu’on repondère les résultats au baccalauréat selon les coefficients des concours des grandes écoles d’ingénieurs les plus sélectives, en attribuant un poids plus important aux matières scientifiques et en ne retenant, parmi les matières non scientifiques, que le français et les langues étrangères[1] . Sur la base de leurs performances scolaires antérieures, on pourrait donc s’attendre à ce que les femmes soient davantage admises dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives. D’ailleurs, la Figure 1 (a) montre qu’elles sont bien sur-représentées dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives qui recrutent directement après le baccalauréat. En revanche, la Figure 1 (b) révèle qu’elles sont sous-représentées dans les écoles les plus sélectives recrutant sur concours, notamment parmi les 10 % les plus sélectives. Nous observons ainsi une inversion de la disparité de genre au cours de la scolarité en CPGE scientifique : les femmes y entrent plus performantes en moyenne, mais accèdent moins souvent aux écoles les plus prestigieuses. Cette étude cherche à comprendre les causes de ce phénomène.

Figure 1 – Proportion de femmes selon le mode de sélection des écoles d’ingénieurs et leur niveau de sélectivité

Lecture : Les femmes représentent 40 % des effectifs des 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives parmi celles qui recrutent directement après le baccalauréat (panel a), mais seulement 20 % des effectifs des 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives parmi celles qui recrutent sur concours après une CPGE (panel b).

Note : Ces figures représentent la proportion de femmes par décile de sélectivité des écoles d’ingénieurs en France. Le panel (a) concerne les écoles post-bac; le panel (b) concerne les écoles recrutant sur concours de niveaux bac+3 à bac+5 (voir encadré 2 pour plus de détails sur la définition de la sélectivité des écoles). Les deux lignes noires horizontales représentent la proportion moyenne des femmes toutes écoles confondues : 28 % dans le panel (a) et 25 % dans le panel (b).

Sources : Données SISE (2015-2020) et SCEI (2015-2023).

Contexte institutionnel

L’entrée en CPGE s’effectue sur dossier, les candidats étant principalement sélectionnés en fonction de leurs performances scolaires au lycée. Ces filières attirent majoritairement des élèves ayant obtenu d’excellents résultats. En 2016-2017, 43 % des élèves inscrits en CPGE avaient obtenu une mention « très bien » au baccalauréat, contre seulement 8 % dans les filières universitaires et 3 % dans les filières technologiques et professionnelles.

Les CPGE consistent en deux années d’étude après le baccalauréat, avec la possibilité de redoubler la deuxième année. Elles préparent les concours d’entrée aux grandes écoles et se caractérisent par un rythme de travail soutenu : chaque semaine, les étudiants passent des examens écrits de quatre à six heures, ainsi qu’un à deux oraux par semaine, le tout dans un cadre fortement concurrentiel où les classements sont fréquents.

Figure 2 – Répartition géographique des CPGE scientifiques (hors BCPST)

Note : Cette carte indique l’ensemble des classes préparatoires scientifiques MP, PC, PT et PSI en France métropolitaine. Les points bleu foncé signalent les CPGE

pour lesquelles nous avons collectées des données individuelles (voir encadré 1 pour plus de détails).

Source : Données du SCEI.

Notre étude se concentre sur les CPGE scientifiques destinées aux bacheliers généraux (hors BCPST)[2], qui regroupent environ 25 000 étudiants par an, soit environ 2,5 % d’une cohorte. Leur répartition géographique est indiquée dans la figure 2. Ces CPGE sont réparties en quatre filières principales en deuxième année : MP (mathématiques et physique), PC (physique et chimie), PSI (physique et sciences de l’ingénieur) et PT (physique et technologie).

À l’issue de la deuxième année, les étudiants passent les concours d’entrée aux grandes écoles. Il existe plus de 200 écoles d’ingénieurs réparties sur l’ensemble du territoire, dont plusieurs partagent des concours communs, ce qui permet d’éviter les conflits de calendrier.

Le processus d’admission est centralisé et organisé par le Service de concours écoles d’ingénieurs (SCEI). Les épreuves écrites ont lieu entre avril et mai, suivies d’oraux entre juin et juillet pour les candidats admissibles. Ces derniers classent ensuite les écoles par ordre de préférence et un algorithme d’affectation leur propose une admission en fonction de leurs résultats aux épreuves et de leurs vœux, à l’issue de plusieurs tours qui s’échelonnent de fin juillet à début septembre.

Échantillon d’analyse

Notre étude repose sur les données des étudiants ayant présenté les concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs entre 2015 et 2023.

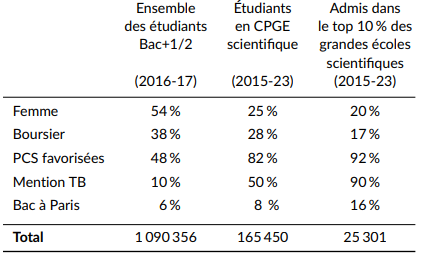

Tableau 1 – Caractéristiques des étudiants inscrits en CPGE scientifique (2015-2023, hors BCPST)

Lecture : 82 % des étudiants en CPGE scientifiques entre 2015 et 2023 sont issus de professions et catégories socio-professionnelles (PCS) favorisées ou très favorisées (cadres, chefs d’entreprises, professions libérales, professions intellectuelles, enseignants, professions intermédiaires); cette part atteint 92 % parmi les étudiants admis dans les 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives. En comparaison, seuls 48 % de l’ensemble des étudiants de l’enseignement supérieur en France en 2016-2017 appartiennent à ces mêmes PCS.

Note : La classification des professions et catégories socio professionnelles suit la classification de la DEPP. La mention TB signifie que l’étudiant a obtenu la mention « très bien » au baccalauréat.

Sources : Données du SCEI pour les étudiants en CPGE scientifiques (MP/MP*, PC/PC*, PT/PT*, PSI/PSI*) et pour ceux admis dans les 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives entre 2015 et 2023; Bonneau et al. (2021) pour les données sur l’ensemble des étudiants inscrits dans des formations de niveau Bac+1 et Bac+2 en 2016-2017.

La France métropolitaine compte environ 200 CPGE scientifiques, dont plus d’un quart est localisé en région parisienne. Ces formations accueillent majoritairement des étudiants au profil socialement favorisé et qui ont obtenu d’excellents résultats au baccalauréat (tableau 1) : alors que 48 % des étudiants de l’enseignement supérieur en France ont des parents appartenant à une catégorie socioprofessionnelle favorisée ou très favorisée[3], cette proportion s’élève à 82 % en CPGE scientifiques et atteint 92 % parmi les admis dans les 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives. En revanche, si les femmes représentent 54 % des étudiants inscrits dans les formations de niveau Bac+1 et Bac+2, elles ne constituent qu’environ 25 % des effectifs en CPGE scientifiques (hors filière BCPST).

Décomposition des écarts de genre dans l’accès aux écoles d’ingénieurs les plus sélectives

Les femmes représentent environ un quart des étudiants en CPGE scientifiques (voir tableau 1), mais leur part chute à 20 % dans les 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives. Plusieurs mécanismes peuvent a priori expliquer cette sous-représentation. Celle-ci pourrait résulter d’écarts de performance entre les femmes et les hommes, observés soit en amont des classes préparatoires scientifiques, soit pendant les années de CPGE, soit le jour même des concours. Elle pourrait également s’expliquer par des choix différenciés : les femmes pourraient présenter moins de concours sélectifs, ou formuler des préférences différentes dans le classement des écoles lors du processus d’admission. Grâce à la richesse des données mobilisées, nous sommes en mesure d’identifier le rôle précis de chacun de ces facteurs.

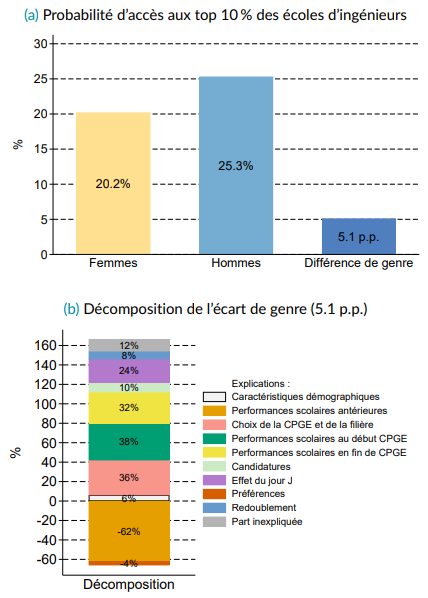

Figure 3 – Décomposition de l’écart de genre dans l’accès aux grandes écoles d’ingénieurs les plus sélectives

Lecture : Panel (a) : 25,3% des étudiants de CPGE scientifiques de notre échantillon ont intégré l’une des 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives, contre 20,2 % de leurs homologues féminines, soit un écart de 5,1 points de pourcentage. Panel (b) : 24 % de cet écart s’explique par l’effet du « jour J ». Autrement dit, à caractéristiques démographiques comparables, à performances scolaires équivalentes avant et pendant la CPGE, et à comportement de candidature similaire, les femmes obtiennent en moyenne de moins bons résultats que les hommes aux épreuves écrites du concours. Cette sous-performance le jour des épreuves contribue à hauteur de 24 % de l’écart global observé entre les sexes dans l’accès aux écoles les plus sélectives.

Notes : Ce graphique présente la décomposition de l’écart entre les hommes et les femmes dans l’accès aux 10 % des écoles d’ingénieurs les plus sélectives (voir l’encadré 2 pour la définition de la sélectivité). La décomposition repose sur une méthode d’ajout progressif de contrôles afin de mesurer la réduction (ou l’accroissement) de l’écart initial (5,1 points de pourcentage). Sont inclus : des variables démographiques, les performances scolaires antérieures (mesurées via la mention obtenue au baccalauréat); des effets fixes pour l’année, le lycée de la CPGE et la filière (MP, PC, PT, PSI); les résultats pendant la CPGE sont mesurés par les notes obtenues au cours du premier semestre de première année et au second semestre de deuxième année; le fait d’avoir fréquenté une classe étoile en deuxième année est également intégré comme variable de contrôle de la performance en CPGE; les comportements de candidature aux concours des écoles d’ingénieurs les plus sélectives sont contrôlées par des variables indicatrices des concours présentés; l’effet du « jour J » est contrôlé à partir du classement obtenu par les candidats à chacun des concours les plus sélectifs; enfin, les préférences exprimées par les candidats sont contrôlées à l’aide d’indicatrices indiquant si chaque grande école sélective figure ou non dans leur liste de vœux. Nombre d’observations : N = 8 779.

Sources : Données du SCEI et des 18 CPGE ayant participé à l’enquête.

La figure 3 présente une décomposition de l’écart d’accès aux écoles d’ingénieurs les plus sélectives entre les sexes. Le panel (a) montre que dans notre échantillon, les femmes ont en moyenne 20,2 % de chances d’être admises dans l’une des écoles d’ingénieurs du top 10 %, contre 25,3 % pour les hommes, soit une différence de 5,1 points de pourcentage.

Le premier résultat important est que les performances scolaires antérieures n’expliquent nullement cette sous-représentation. Elles pointent même en sens inverse : les femmes s’inscrivant en CPGE scientifique ayant de meilleurs résultats que les hommes au baccalauréat, elles devraient avoir une probabilité plus élevée d’intégrer les écoles les plus sélectives. Cet écart attendu, mais non observé dans les faits, est représenté par la valeur −62 % dans le panel (b), ce qui signifie que si les performances des hommes à l’entrée en CPGE étaient aussi bonnes que celles des femmes, l’écart de taux d’accès aux grandes écoles les plus sélectives en défaveur des femmes serait encore 62 % plus important.

Un deuxième facteur explicatif réside dans le choix des CPGE et des filières. À performances scolaires équivalentes, les femmes s’orientent vers des classes préparatoires qui, en moyenne, envoient moins d’élèves dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives. Cette différence d’orientation explique environ 36 % de la sous-représentation des femmes.

Le troisième enseignement majeur concerne l’évolution des performances pendant la CPGE. 70 % de l’écart d’admission global est ainsi imputable aux notes obtenues durant la CPGE : 38 % pour celles obtenues dès la fin du premier trimestre de la première année, et 32 % pour celles obtenues après cela. À cela s’ajoute ce que nous appelons l’effet du « jour J » : à notes égales en fin de CPGE et à comportement de candidature équivalent, les femmes obtiennent des résultats inférieurs à ceux des hommes le jour même du concours. Ce phénomène, bien documenté dans d’autres contextes à forts enjeux (Azmat, Calsamiglia et Iriberri, 2016; Iriberri et Rey-Biel, 2019), contribue quant à lui à hauteur de 24 % de l’écart global.

Deux autres effets, plus marginaux, complètent l’analyse. À résultats équivalents en fin de CPGE, les femmes s’inscrivent un peu moins souvent aux concours les plus sélectifs. Cette différence dans le choix des concours explique 10 % de l’écart observé. Les femmes redoublent également moins souvent la deuxième année de CPGE, ce qui explique 8 % de l’écart dans l’accès aux meilleures écoles. En revanche, les préférences exprimées par les candidates et candidats, c’est-à-dire l’ordre dans lequel ils ou elles classent les écoles dans leurs vœux, ne permettent pas d’expliquer la sous-représentation des femmes. Cela ne signifie pas que les préférences n’interviennent pas à d’autres étapes du parcours, notamment dans le choix de la filière scientifique et/ou des spécialités disciplinaires, mais ces préférences ne jouent pas un rôle explicatif dans la sous-représentation des femmes dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives.

Ainsi, parmi l’ensemble des mécanismes explorés, les plus déterminants sont l’inversion des écarts de performance entre le baccalauréat et le début de la CPGE, puis l’amplification de ces écarts au cours de la classe préparatoire. La section suivante examine dans quelle mesure le contexte de préparation aux concours, et notamment le degré de compétition entre étudiants, contribue à cet accroissement des écarts de performance entre les sexes.

L’effet d’un environnement de préparation compétitif sur les performances académiques selon le genre

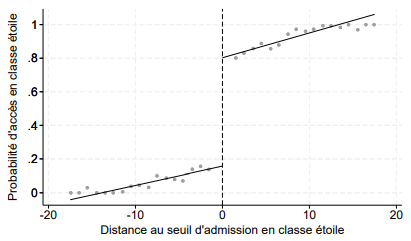

Nous exploitons ici une spécificité des filières MP, PC, PSI et PT : la répartition des étudiants de deuxième année entre classes « étoile » et classes « non étoile » qui entraîne une variation dans le niveau de compétitivité du contexte d’apprentissage, dans la mesure où cette répartition dépend directement des résultats scolaires obtenus en première année. Comme l’illustre la figure 4, la probabilité d’intégrer une classe étoile croît fortement avec le rang de classement des étudiants à l’issue de leur première année.

Les étudiants sont classés en fonction de leurs notes tout au long de l’année, et l’accès à une classe étoile est réservé à ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats. Ces classes regroupent donc les élèves les plus performants et offrent une préparation particulièrement intensive aux concours des écoles d’ingénieurs les plus sélectives.

Figure 4 – Probabilité d’admission en classe étoile en fonction du classement à la fin de la première année

Lecture : Les étudiants classés juste en dessous de l’élève estimé au seuil d’admission en classe étoile dans leur CPGE et leur filière ont une probabilité moyenne de 20 % d’être admis en classe étoile, tandis que ceux classés juste au-dessus ont une probabilité moyenne d’admission de 80 %.

Notes : Ce graphique représente la probabilité d’admission en classe étoile en fonction du rang des étudiants à la fin de la première année de CPGE. Le rang est calculé à partir de la moyenne pondérée des notes obtenues au cour de l’année. Pour chaque CPGE et chaque année, nous estimons le seuil d’admission en classe étoile en identifiant, selon la méthode de Hansen (2000), le rang qui prédit le mieux l’admission effective, les critères exacts utilisés par les enseignants n’étant pas directement observables. La transition n’est donc pas parfaitement discontinue au seuil, en partie en raison de l’imprécision de l’estimation, mais aussi parce que certains étudiants choisissent de ne pas intégrer la classe étoile, bien qu’admis. Nombre d’observations : N = 6 630.

Source : Données collectées dans 18 CPGE scientifiques entre 2015 et 2023.

L’admission en classe étoile ouvre des perspectives d’intégration nettement plus élevées dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives : la probabilité d’intégrer une école du top 10 % est de 6 % en classe non étoile, contre 39 % en classe étoile.

Dans ce contexte, nous cherchons à déterminer si le fait de préparer les concours dans une classe étoile, plutôt que dans une classe non étoile, a un effet différencié sur les performances aux concours selon le genre. Pour cela, nous mobilisons deux méthodologies complémentaires.

En moyenne

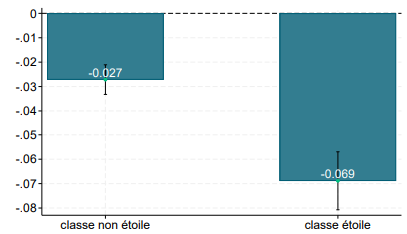

Nous commençons par estimer une spécification en double différence, en comparant l’écart entre les hommes et les femmes dans la probabilité d’admission dans une école d’ingénieurs parmi les 10 % les plus sélectives, selon qu’ils et elles sont en classes étoile ou non étoile. La figure 5 présente les résultats de cette analyse.

Figure 5 – Écart entre les femmes et les hommes dans la probabilité d’intégrer une école d’ingénieurs parmi les 10 % les plus sélectives

Lecture : Parmi les étudiants en classe non étoile, les femmes ont une probabilité d’admission dans une grande école scientifique du top 10 % inférieure de 2,7 points de pourcentage à celle de leurs homologues masculins.

Notes : Cette figure représente l’effet estimé du genre sur la probabilité d’accès à une école d’ingénieurs parmi les 10 % les plus sélectives, en distinguant les étudiants des classes non étoile et des classes étoile. Les estimations incluent des effets fixes pour l’année du concours, la filière (MP, PC, PT, PSI) et le lycée de la CPGE. Sont également contrôlées diverses caractéristiques démographiques (telles que l’origine géographique ou le statut de boursier), ainsi que les performances scolaires antérieures, mesurées par les notes obtenues au baccalauréat et au diplôme national du brevet. Les écart-types sont « clusterisés » au niveau filière × lycée × année. En moyenne, les hommes en classe non étoile ont une probabilité d’admission dans une école d’ingénieurs du top 10 % de 7 %, contre 41 % en classe étoile. Nombre d’observations : N = 89 065.

Source : Données du SCEI pour les étudiants en CPGE scientifiques disposant d’une classe étoile entre 2015 et 2023.

En classe non étoile, l’écart de probabilité d’admission selon le genre est de 2,7 points de pourcentage en faveur des hommes. En classe étoile, cet écart atteint 6,9 points, soit une différence supplémentaire de 4,2 points de pourcentage. Rapporté à la probabilité moyenne d’admission dans ces écoles, qui est de 28 % sur l’ensemble de notre échantillon d’analyse, cela signifie que le fait d’être en classe étoile confère aux hommes un avantage relatif de 20 % par rapport aux femmes.

Ces résultats suggèrent qu’en moyenne, l’écart de performance selon le genre est significativement plus élevé dans les environnements les plus compétitifs. Autrement dit, la classe étoile, qui intensifie la pression académique, tend à creuser les inégalités de genre en matière de réussite aux concours.

À la marge

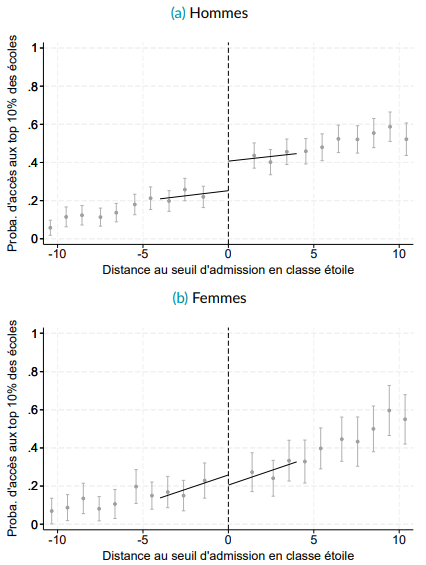

Dans un second temps, nous mobilisons une méthodologie de régression sur discontinuité afin d’estimer l’impact causal de l’admission en classe étoile sur la probabilité d’intégrer une école d’ingénieurs parmi les plus sélectives. Cette analyse porte sur le sous-échantillon des CPGE qui ont participé à notre enquête.

L’approche consiste à comparer les étudiants situés juste en dessous et juste au-dessus du seuil d’admission en classe étoile. Ces individus, très proches en termes de résultats et donc a priori comparables sur leurs caractéristiques observables et inobservables, permettent d’estimer l’effet à la marge de l’admission en classe étoile, par opposition à l’approche en double différence présentée précédemment, qui estimait un effet moyen.

Figure 6 – Effet marginal de l’admission en classe étoile sur la probabilité d’intégrer une école d’ingénieurs parmi les 10 % les plus sélectives

Lecture : Les hommes classés juste en dessous de l’étudiant estimé au seuil d’admission en classe étoile dans leur CPGE et leur année ont une probabilité de 0,2 d’être admis dans une école d’ingénieurs parmi les 10 % les plus sélectives, contre 0,4 parmi ceux situés juste au-dessus du seuil estimé.

Note : Ce graphique représente la probabilité d’admission dans une école d’ingénieurs parmi les 10 % les plus sélectives, en fonction de la distance au seuil d’admission en classe étoile. Ce seuil est estimé pour chaque CPGE et pour chaque année à partir du classement des étudiants en fin de première année, calculé sur la base de leur moyenne pondérée. La variable de distance au seuil correspond à l’écart de rang entre chaque étudiant et l’étudiant situé au seuil d’admission en classe étoile dans sa CPGE. Nombre d’observations : N = 6 630.

Source : Données collectées dans 18 CPGE scientifiques entre 2015 et 2023.

Concrètement, nous utilisons le classement des étudiants en fin de première année de CPGE pour estimer, à l’aide de la méthode proposée par Hansen (2000), le seuil d’admission en classe étoile séparément pour chaque CPGE et chaque année[4].

La figure 6 présente les résultats de cette analyse. En suivant les recommandations méthodologiques de Cattaneo, Idrobo et Titiunik (2024), nous mettons en œuvre une régression sur discontinuité floue (fuzzy regression discontinuity design). À la marge du seuil d’admission en classe étoile, nous estimons que l’accès à une classe étoile augmente de 25 points de pourcentage la probabilité pour les hommes d’intégrer l’une des écoles d’ingénieurs les plus sélectives (voir Figure 6.a). En revanche, aucun effet significatif n’est observé pour les femmes (voir Figure 6.b).

Ces résultats confirment que l’environnement de préparation intensif offert par les classes étoile bénéficie davantage aux hommes, tant en moyenne qu’à la marge. Ils renforcent l’idée, développée dans la section précédente, selon laquelle la réaction différenciée des hommes et des femmes à un environnement d’étude très compétitif joue un rôle central dans les écarts de genre constatés à l’entrée des grandes écoles d’ingénieurs les plus sélectives.

Conclusion

Malgré des performances scolaires initialement plus élevées que celles de leurs homologues masculins, les femmes bénéficient nettement moins de l’environnement compétitif des CPGE scientifiques. Nos résultats confirment les constats de la littérature expérimentale sur l’amplification des écarts de performance entre les sexes dans des contextes à enjeux élevés. Ils vont cependant plus loin : une part importante de cet écart ne relève pas uniquement d’un effet ponctuel lié au concours (effet du « jour J »), mais s’explique plus largement par le contexte d’apprentissage lui-même.

Nous mettons en évidence que l’écart de performance entre les hommes et les femmes est plus marqué en classe étoile qu’en classe non étoile. Ce constat s’observe tant en moyenne qu’à la marge, pour les étudiants situés juste autour du seuil d’admission en classe étoile. Cet écart accru se traduit par des différences plus importantes de rémunération anticipée entre anciens élèves de classe étoile, selon le genre.

Les concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs – tout comme leur préparation – sont particulièrement compétitifs, et cette intensité affecte différemment les trajectoires selon le genre. Dès lors, améliorer la représentation des femmes dans les écoles les plus sélectives suppose de repenser l’organisation de ces processus de sélection. Nos résultats suggèrent que des modalités de préparation des concours fortement compétitives peuvent engendrer des coûts en matière d’équité de genre.

Des recherches complémentaires sont toutefois nécessaires pour évaluer si ces processus de sélection reflètent réellement les compétences requises pour réussir dans les filières scientifiques les plus exigeantes. Si la capacité à performer sous pression n’est pas essentielle à la réussite académique et professionnelle, alors le fonctionnement actuel des CPGE scientifiques pourrait être sous-optimal, en écartant de manière injustifiée une partie des talents féminins les plus prometteurs.

Mots-clés : Éducation – CPGE – Genre

Notes

[1] Bechichi et Bluntz (2019) mettent également en évidence un phénomène d’auto-sélection plus marqué chez les femmes en CPGE scientifiques. Ils montrent qu’à caractéristiques égales, une lycéenne en série scientifique doit obtenir une moyenne générale au baccalauréat supérieure de 1,5 point à celle d’un lycéen pour avoir la même probabilité de classer une CPGE scientifique en premier vœu sur la plateforme Admission Post-Bac.

[2] Nous excluons la filière BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre) pour deux raisons : (i) notre étude se concentre sur les filières dans lesquelles les femmes sont sous-représentées (elles sont 70 % en BCPST); (ii) la filière BCPST ne propose pas d’un système de classe « étoile » en deuxième année, dispositif central dans notre stratégie empirique.

[3] Cadres, chefs d’entreprises, professions libérales, professions intellectuelles, enseignants, professions intermédiaires.

[4] Cette approche a été largement adoptée dans des contextes similaires au nôtre, notamment depuis que Porter et Yu (2015) ont montré qu’elle pouvait être mise en œuvre dans le cadre d’un modèle de régression sur discontinuité.

Références bibliographiques

Arenas, Andreu et Caterina Calsamiglia (2022). « Gender Differences in High-Stakes Performance and College Admission Policies ». IZA Discussion Paper No. 15550.

Avery, Christopher N., Mark E. Glickman, Caroline M. Hoxby et Andrew Metrick (2013). « A Revealed Preference Ranking of U.S. Colleges and Universities ». The Quarterly Journal of Economics 128.1, p. 425-467.

Azmat, Ghazala, Caterina Calsamiglia et Nagore Iriberri (2016). « Gender Differences in Response to Big Stakes ». Journal of the European Economic Association 14.6, p. 1372-1400.

Bechichi, Nagui et Cosima Bluntz (2019). « Les déterminants de la poursuite d’études en classe préparatoire aux grandes écoles : les enseignements de la procédure APB 2016 ». Note d’information du SIES. no. 19.04.

Bonneau, Cécile, Pauline Charousset, Julien Grenet et Georgia Thebault (2021). Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? Rapport IPP no 30, Institut des Politiques Publiques.

Cattaneo, Matias D, Nicolás Idrobo et Rocío Titiunik (2024). A practical introduction to regression discontinuity designs : Extensions. Cambridge University Press.

Gneezy, Uri, Muriel Niederle et Aldo Rustichini (2003). « Performance in Competitive Environments : Gender Differences ». The Quarterly Journal of Economics 118.3, p. 1049-1074.

Hansen, Bruce E. (2000). « Sample Splitting and Threshold Estimation ». Econometrica 68.3, p. 575-603.

Iriberri, Nagore et Pedro Rey-Biel (2019). « Competitive Pressure Widens the Gender Gap in Performance : Evidence From a Two-Stage Competition in Mathematics ». The Economic Journal 129.620, p. 1863-1893.

Jurajda, Štěpán et Daniel Münich (2011). « Gender Gap in Performance Under Competitive Pressure : Admissions to Czech Universities ». American Economic Review, Papers and Proceedings 101.3, p. 514-518.

Niederle, Muriel et Lise Vesterlund (2011). « Gender and Competition ». Annual Review of Economics 3, p. 601- 630.

OECD (2019). Education at a Glance 2019. OECD Publishing.

Porter, Jack et Ping Yu (2015). « Regression Discontinuity Designs With Unknown Discontinuity Points : Testing and Estimation ». Journal of Econometrics 189.1, p. 132- 147.

Les jugements et opinions exprimés par les auteurs n’engagent qu’eux mêmes, et non les institutions auxquelles ils appartiennent.

Commentaires récents